Ahmed Inal (21 février 1931, Tlemcen, 1er novembre 1956, Ben-Badis) : l’aigle de Tlemcen exécuté sur le bûcher

Publié le 17.08.2023 dans le Qotidien Le Soir d’Algérie

Par Mourad Benachenhou

«Mais ceux qui s’étaient moqués de nous, la veille, avaient changé brusquement d’avis : ils se mirent à décréter, sous l’effet de la panique, n’importe quoi : tribunaux militaires, renforts en hommes et en armes, condamnations à mort, couvre-feu, état de siège.»

(Dans Le Démantèlement, Rachid Boudjedra, Denoël, 1982… pp.189-190).

On a que trop ignoré ou refusé de reconnaître le rôle crucial qu’ont joué les veuves dans l’éducation des enfants, filles ou garçons, de la génération qui a porté le lourd fardeau de la guerre de Libération nationale.

Le veuvage précoce des femmes algériennes : un des révélateurs de la misère coloniale

On a trop souvent omis de rendre hommage à ces mères courage, qui ont perdu, à un âge relativement jeune, leur époux et se sont retrouvées, du jour au lendemain, privées du soutien du «maître de maison» et obligées de trouver une source de revenus pour assurer la survie de la cellule familiale, composée, souvent, de plusieurs enfants qui n’avaient même pas atteint l’adolescence.

La précarité de la vie imposée par un système colonial cruel ne pouvait qu’avoir une influence néfaste sur la santé des pères de famille, dont l’espérance de vie était raccourcie par toutes sortes de maladies ou les multiples épidémies qui frappaient les plus démunis de la population. On ne peut donc évoquer nombre de héros qui ont sacrifié leur vie pour que jouisse le peuple algérien de sa liberté, tout en passant sous silence le rôle de leurs mères, qui ont surmonté, sans soutien, toutes les difficultés de la vie quotidienne dans l’enfer colonial, et leur ont inculqué les valeurs morales qui les ont conduits à choisir de s’engager dans la lutte de libération.

Malahcene Inal, la mère courage de trois héros

La famille tlemcénienne Inal fait remonter ses origines à la Turquie et le nom signifie, en langue turque : accompli ou exemplaire, et dans ce sens, c’est une famille exemplaire, non seulement par la précarité de la vie que lui a imposée le système colonial, mais également par le rôle joué par la mère de famille, veuve avant l’âge, dans l’éducation de ses enfants comme dans la participation de la famille à la guerre de libération.

Mohammed, le père d’Ahmed — dont la vie militante et la mort barbare sont relatées dans cette contribution — n’épargna aucun effort pour sortir sa grande famille de la précarité.

Démuni des moyens financiers lui permettant de poursuivre des études médicales en faculté, il passe l’examen d’agent technique de la santé, et est affecté, en 1933, comme adjoint d’un médecin colonial à Ouled Mimoun, alors un village colonial, situé à quelque quinze kilomètres à l’est de Tlemcen.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, qui éclate en août 1939, une épidémie de typhus, maladie particulièrement contagieuse, frappe la population algérienne. Mohammed en est atteint et meurt de ses suites en 1943.

La mère d’Ahmed Malahcene, dit Cherifa, née Boukli-Hacène, qui avait enfanté dix enfants, sept garçons, dont trois décédés en bas âge, et trois filles, se retrouve, dépourvue de toutes ressources, à la tête de cette grande famille. Elle se lance dans le cardage de la laine, qu’Ahmed, l’aîné des garçons, alors âgé de 12 ans, est chargé, avec d’autres membres de sa famille, d’écouler tout en poursuivant sa scolarité dans l’école primaire du village.

Malahcene donnera trois héros à la lutte de libération ; outre Ahmed, l’aîné, Rachid, né en 1935, et Mustapha, natif de 1937, qui rejoindront leur frère quelque temps après qu’il eut choisi de prendre le chemin du maquis. Ces deux derniers survécurent à la guerre de Libération nationale et poursuivirent des études supérieures à l’université Lomonosov de Moscou, en ex-URSS. Rachid, maintenant décédé, obtint un doctorat en agronomie et choisit la carrière de professeur à l’Institut national agronomique, tandis que Mustapha, qui avait repris dans l’ALN le surnom «Djaâfar» de son frère Ahmed, exercera comme haut cadre dans différentes sociétés nationales, après l’obtention d’un diplôme d’ingénieur.

L’aventure parisienne d’un jeune homme sans ressources

Malgré les conditions difficiles dans lesquelles il a passé son enfance, Ahmed, élève doué, excelle dans ses études primaires et passe facilement l’épreuve de l’examen de fin d’études primaires. Il rejoint à Tlemcen le collège de Slane, actuellement lycée Ibn Khaldoun.

Son baccalauréat en poche, obtenu à l’âge de 17 ans, il veut poursuivre des études supérieures en philosophie et en histoire, mais se voit refuser de la mairie de Tlemcen, dominée par des membres de la population coloniale, le prêt d’honneur, alors l’équivalent d’une bourse, lui permettant de poursuivre des études supérieures. Il entame alors, en 1949, une carrière d’instituteur qu’il exerce dans deux villages proches de Tlemcen.

En 1951, il décide de s’expatrier à Paris pour préparer une licence d’histoire. Ses conditions de vie sont précaires ; il survit dans la capitale de la métropole en faisant de petits boulots. Il réussit tout de même à obtenir le diplôme convoité en juin 1955. De retour à Tlemcen, il est recruté en octobre de la même année comme professeur auxiliaire d’histoire au collège de Slane.

Un militant progressiste actif et engagé de la cause nationale

Les activités militantes d’Ahmed commencent à Paris. Très influencé par l’idéologie marxiste, il fréquente les milieux porches du Parti communiste, tout en gardant des liens solides avec les étudiants algériens proches du MTLD, et qui devaient, par la suite, fonder, en 1956, l’Ugema, sous la houlette du FLN, quelque deux années après la proclamation du 1er Novembre. Lui-même était, au départ, partisan d’un syndicat estudiantin sympathisant de l’idéologie communiste tout en rompant avec l’attitude quelque peu ambiguë du PCF à l’égard de la décolonisation et de la lutte pour l’indépendance des peuples soumis à l’occupation française. Mohammed Harbi, qui avait appris à l’apprécier, bien que ne partageant pas entièrement ses choix idéologiques, trace de lui un portrait sympathique, dans lequel il souligne la fougue de son engagement militant :

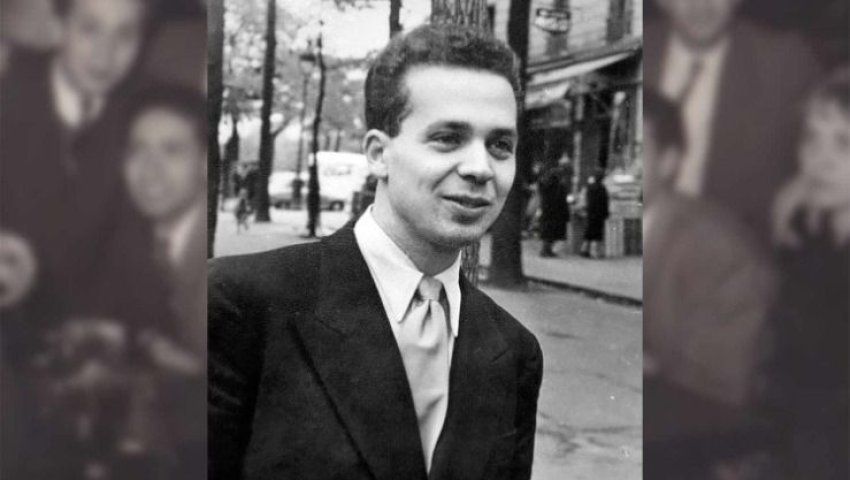

«le meneur de la lutte était Ahmed Inal, un Tlemcénien blond aux yeux pétillants de malice, au visage ouvert et souriant, révolté par la misère à laquelle son déclassement le rendit sensible, et toujours porté à l’action.» (Cité par Djilali Sari dans Le Profil représentatif des fidayyine tlemcenien(ne)s Oussour el Djadida, numéro 10, juillet 2013).

Dans la tourmente de la guerre de Libération nationale

À son retour à Tlemcen, accompagné de Anna Greki, de son vrai nom Colette Anna Grégoire (Batna, 14 mars 1931, Alger 6 janvier 1966), la poétesse engagée et qui connut les tortures et la prison dans les geôles coloniales (1957-1960), Ahmed met de côté ses tendances idéologiques et s’engage totalement dans l’action armée, sous l’égide du FLN/ALN.

Il contribue à l’organisation d’attaques contre les forces armées coloniales à l’intérieur de la ville de Tlemcen, sous la responsabilité de Lahcène Guermouche, alors responsable des cellules de combat activant dans la ville.

L’exécution sommaire du Dr Benzergeb par les services coloniaux le 17 janvier 1956 va donner à Ahmed l’occasion de montrer ses capacités d’organisation. Il joue un rôle majeur dans la mobilisation de la population de la ville qui exprime, par une manifestation grandiose, non seulement son indignation face au meurtre du Dr Benzergeb, accusé d’avoir fourni une machine ronéo aux moudjahidine, mais également son adhésion aux objectifs du mouvement de Libération national représenté par le FLN/ALN.

Une ville en état de siège

Le sous-préfet en fonction à l’époque, du nom de Bonhomme, mobilise toutes les troupes disponibles pour procéder à la répression de la manifestation.

Face à cette mobilisation populaire, unique dans les annales de la lutte dans cette phase, les autorités coloniales appliquent, sans la déclarer, la loi martiale dans la ville, et procèdent à l’exécution, sans jugement, de tout militant nationaliste attaquant leurs forces. La ville est soumise à un quadrillage impitoyable, comme le rappelle Si Abdesselam Tabet Aouel :

«Pour mieux comprendre combien il était difficile de mener une action de fida, il faut savoir qu’il y avait à Tlemcen pendant la guerre d’Algérie 75 ruelles (derbs) condamnées par des barbelés, ne laissant à chacun qu’une issue comme entrée et sortie, 32 rues barrées et 28 barrages fixes de contrôle occupés par des CRS secondés de territoriaux (Européens appuyant les forces coloniales) ou de jeunes soldats de la classe qui répugnaient souvent au spectacle de l’humiliation de chaque instant que subissaient tous ceux qui traversaient ces barrages dont le faciès trahissait l’origine «indigène» sans oublier les multiples patrouilles qui sillonnaient la ville.»(Cité par Djilali Sari, op. cit.)

Dans les maquis de l’ALN

Cependant, en se montrant à visage découvert, Ahmed compromet sa sécurité et est forcé d’abandonner son poste d’enseignant et d’entrer dans la clandestinité le 4 avril 1956, pendant le mois de Ramadhan. Pour justifier son absence, brouiller les pistes, et éviter des mesures de représailles contre sa famille, Ahmed fournit à l’administration du collège de Slane un certificat de maladie qui lui aurait été délivré par le Dr Tebbal, médecin populaire alors en activité à Tlemcen, et père de Farouk Tebbal, ancien ministre de l’Habitat sous le gouvernement de feu Belaïd Abdesselam.

Ahmed rejoindra, vers la fin du même mois, le secteur 1 de la Wilaya V, qui couvrait la région de Tlemcen. Il prend le nom de guerre «Si Djaâfar». Il est désigné comme secrétaire du chef de secteur. Les secteurs sont remplacés par des zones après le Congrès de la Soummam (août 1956). Après un bref séjour au Maroc, pour prendre part à une réunion du commandement de la Wilaya V, encore sous les ordres de Larbi Ben M’hidi, dont l’adjoint militaire était Abdelhafid Boussouf, Ahmed est affecté en zone V de la wilaya, zone couvrant Bel Abbès et sa région.

Une mise à mort barbare par le feu

C’était une région où l’ALN était particulièrement active et menait des actions fréquentes d’attaques contre les forces coloniales.

Ainsi, le 4 juin 1956, les moudjahidine avaient organisé, entre Tajmout et Slissen, au lieudit «Akba Beida», une embuscade particulièrement meurtrière contre l’armée d’occupation, causant la mort et la disparition d’une vingtaine de soldats ennemis, dont deux officiers. La présence des troupes coloniales y était extrêmement dense, à la mesure des attaques de l’ALN.

L’ennemi préparait activement sa revanche dont devait tomber victime Ahmed, alors secrétaire du commandant Faradj de la zone V.

Le 21 octobre 1956 fut un jour fatal. Victime d’une trahison dans la ferme «Boucif», près du village de Slissen, le groupe dont faisait partie Ahmed est accroché par une compagnie ennemie, sous la direction du commandant Vincent.

Pour éviter que les documents qu’il portait ne tombent entre les mains de l’ennemi, Ahmed les détruit en y mettant le feu, tout en continuant à tirer pour couvrir la retraite du commandant Faradj. Blessé et fait prisonnier, Ahmed est évacué par hélicoptère au village de Ben Badis (alors appelé «Descartes»), sur la route entre Tlemcen et Bel Abbès. Il y est torturé par le commandant Vincent en personne, qui lui crève les deux yeux, pour rendre ses souffrances encore plus insupportables. Il refuse de répondre aux questions de son tortionnaire, et va jusqu’à lui cracher à la figure. Le 1er novembre, Ahmed est enfermé dans une caisse en bois sur laquelle est versé de l’essence, et brûlé vif sur ordre du commandant Vincent.

Rachid Boudjedra, dans son roman Le Démantèlement, évoque sa mort atroce qu’il rapproche de celle de son héros, Tahar el Ghomri : «Il était donc mort ! … Comme s’il avait fait exprès, aussi, de mourir dans une atroce agonie, à la façon de Sidi Ahmed Inal, aspergé d’essence et brûlé vif.» (op. cit p.303)

En conclusion

Le destin de la famille Inal est exemplaire à la fois de la misère du peuple algérien à l’époque coloniale, mais, également, de sa résilience face à un système répressif qui voulait l’anéantir, si ce n’est physiquement, du moins moralement, et lui enlever tout espoir de survie. Dans des circonstances particulièrement difficiles, la famille, sous l’égide du père, puis sous la tendre direction de la mère, a réussi à préserver sa dignité et à surmonter les obstacles jusqu’à contribuer, par trois héros, à la guerre de Libération nationale.

Parmi ces héros, Ahmed Inal a donné sa vie pour que l’Algérie soit enfin libre, et a connu une mort atroce qui symbolise la barbarie du système colonial.

L’immortalisation d’Ahmed Inal lui a été garantie par l’attribution de son nom à un lycée à Bel Abbès, et une rue à Tlemcen, tout comme par un poème en son honneur écrit par la militante Anna Greki, l’évocation de son militantisme par l’historien Mohammed Harbi, et le rappel de sa mort horrible par Rachid Boudjedra dans son célèbre roman Le Démantèlement. Ce n’est que justice que sa vie soit encore une fois remémorée, près de sept décennies après sa fin tragique, car son destin exemplifie la nuit coloniale tout comme la volonté de survie du peuple algérien, face à un ennemi puissant et décidé à tout pour garder ce trophée de valeur qu’était pour lui l’Algérie.

M. B.

Posté Le : 18/08/2023

Posté par : rachids