Mohamed Kouaci : père de la photographie algérienne au coeur de l’Histoire

Safia Kouaci habite ici, au coeur d’Alger, dans un immeuble « haussmannien », place Emir-Abd-el-Kader. Sous ses fenêtres trône la statue du « père » de la Nation, à cheval et sabre au clair, pour rappeler aux passants qu’il combattit quinze ans durant (de 1832 à 1847) les troupes coloniales. Le mari de Safia, Mohamed Kouaci – emporté par la maladie en 1996 à l’âge de 74 ans – est lui aussi consi¬déré comme un « père ». Celui de la photographie algérienne. Membre du FLN (Front de libération national), ce fraiseur sur métaux rejoignit en 1958 à Tunis les rangs des indépendantistes regroupés autour du gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). Il était le seul photographe du journal El Moudjahid, organe officiel du FLN, qui a joué un rôle considérable dans la reconnaissance internationale de la cause algérienne. On a découvert son existence par hasard, en visionnant le portrait attachant de Safia, qualifiée un peu rapidement de « gardienne d’images » par la plasticienne Zineb Sedira (1) . Sa vidéo laissait entendre une mine de clichés sur la guerre, et mieux encore : l’existence d’un regard algérien sur ce conflit. Alors on s’est précipité.

En ouvrant les boîtes estampillées Ilford que Safia amène sur la table, on réalise que les « archives » de son m¬ari se réduisent à quelques dizaines de clichés pas plus. Ceux-ci sont empilés en désordre, sans chronologie ni légende : « Il n’y a que lui qui s’y r¬etrouvait », reconnaît cette dame t¬imide, toute menue. Les portraits des présidents tunisiens et algé¬riens, Habib Bourguiba, Ahmed Ben Bella, Houari Boumediene ou de l’écrivain anticolonialiste Frantz Fanon sont mélangés aux photos de vacances du couple dans les années 1980. Un Touareg posant sur son dromadaire dans le Hoggar succède à l’image de la visite officielle de Che Guevara, en juillet 1963, après l’Indépendance.

Bloqué en Tunisie

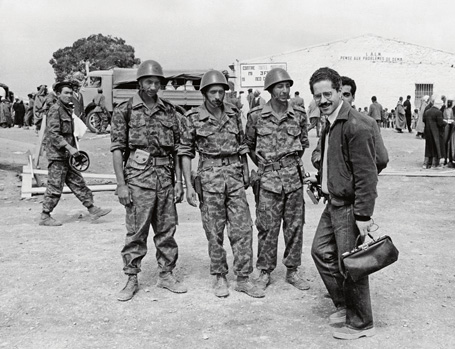

De ce bric-à-brac historique sur¬gis¬sent quelques photos réalisées entre 1958 et 1962 sur les Algériens réfugiés en Tunisie durant la guerre. Curieusement, Mohamed Kouaci n’a pas photographié les longues colonnes de miséreux exténués, en guenilles, chassés par le conflit. Il s’est surtout focalisé sur les visages des enfants. Des images simples, touchantes, humanistes, mais peu informatives sur le drame humain. On trouve aussi des scènes de soldats de l’ALN (Armée de libération algérienne) à l’entraînement, sur le sol tunisien, prenant des poses emphatiques. Mohamed Kouaci, dont on découvre le sourire doux sur un cliché pris à Tunis (1958), n’a jamais crapahuté auprès des combattants. Il n’a pas assisté au moindre accrochage. Et pour cause, nous apprend Safia. Il n’a jamais franchi la frontière entre la Tunisie et l’Algérie, défendue par la ligne Morice : des centaines de kilomètres de fils de fer barbelés électrifiés, posés par l’armée française pour couper les combattants algériens de leur base arrière. Et puis à quoi bon prendre de pareils risques ? Le « père » de la photographie algérienne menait une chasse à l’image beaucoup plus efficace : la « prise de guerre » des photos réalisées par ses ennemis.

“Le message que l’armée faisait ainsi passer ?

La France n’est pas en guerre.”

Durant ce conflit, la France avait réussi à isoler l’Algérie du reste du monde. Aussi bien avec la ligne M¬orice (également dressée le long de la frontière avec le Maroc) qu’avec sa politique de contrôle des médias. Rares sont les photojournalistes qui ont pu documenter ce qui se passait sur le territoire algérien. Cela tenait du secret défense. Le Hollandais Kryn Taconis, membre de l’agence Magnum, avait réussi à passer la frontière tunisienne durant l’été 1957 et à suivre les combattants algériens dans les maquis. Son reportage fut censuré jusqu’à l’Indépendance. Le black-out sur l’image était total. Seuls les reporters du SCA (Service cinématographique des armées françaises) eurent accès aux champs des opérations. Et, souvent, ce sont leurs images qui furent diffusées par la presse nationale et internationale. On demanda même aux publications de ne pas citer l’origine des clichés pour que cela n’apparaisse pas comme de la propagande ! Le message que l’armée faisait ainsi passer ? La France n’est pas en guerre – ce terme ne sera d’ailleurs officiellement reconnu dans notre pays qu’en… 1999. Elle « maintient l’ordre » face à des « bandits de grands chemins », des « coupeurs de route » sans foi ni loi.

Ennemi impitoyable

Les images du sergent-chef Marc Flament, le photographe du colonel Bigeard, seront les plus connues, et les plus emblématiques de cette propagande. Ancien de l’Indochine, Flament a du talent pour « héroïser » les actions des paras du 3e RPC (régiment de parachutistes coloniaux), qu’il suit dans toutes leurs opérations, de la casbah d’Alger aux sables de Timimoun. Dans une veine hollywoodienne, ses trente mille clichés, qui ont rendu célèbres et sympathiques les « longues casquettes », louent le courage, l’abnégation, la fraternité de ces troupes d’élite censées lutter contre les « fellagas » et non une armée disciplinée, bien organisée, ravitaillée par les paysans, comme le montrait le reportage censuré de Kryn Taconis. Le 21 février 1959, l’hebdomadaire Paris-Match – qui diffuse alors à un million et demi d’exemplaires, dans une France où la télévision équipe peu de foyers – publie un reportage de six pages illustrées par les photos de Flament et intitulé « Bigeard : aucune bête au monde ne l’aurait fait ». L’année suivante, ses images sont associées au best-seller de l’écrivain Jean Lartéguy, Les dieux meurent en Algérie. Le visage de l’ennemi montré en métropole et en Algérie pour tenter de convaincre les musulmans de se ranger du côté de la France ? Marc Flament réalise, au début de 1959, un cliché terrible : des combattants du FLN arrêtés et ligotés, exhibés aux populations de Saïda, un poignard entre les dents. Sous-entendu, « ce ne sont pas des soldats contre lesquels les Français se battent, mais des égorgeurs ». L’ennemi est présenté comme impitoyable, menaçant les popu¬lations, tandis que l’armée, elle, les protège.

Judoka

Pour contrer cette propagande, Mohamed Kouaci, seul dans son coin, et sans moyens, se comporte en ju¬doka. Il use de la force de son adversaire pour le déséquilibrer, en diffusant à la une du Moudjahid les… images françaises découpées dans la presse. Il se contente parfois d’en changer la légende. Le 28 février 1957, lors de la bataille d’Alger, Daniel C¬amus, le reporter de Paris-Match, avait photographié, sous le contrôle de l’armée de Massu, la capture de Larbi Ben M’hidi, l’un des fondateurs du FLN, initiateur d’une vague d’attentats aveugles. Bras et jambes menottés, ce dernier est assis sur un lit de camp. Ben M’hidi ne doit se faire aucune illusion sur son sort. Pourtant, il brave du regard ses geôliers et, sur certains clichés, se paye même le luxe de leur sourire. Dans les heures qui suivent, il sera torturé et exécuté sommairement. Cette image, présentée comme un trophée par les Français, devient en première page du Moudjahid un symbole de la résistance algérienne que rien n’arrête. Mohamed Kouaci fait feu de tout bois. Pour dénoncer, en 1960, l’explosion de la première bombe atomique française dans le Sahara, il illustre l’événement avec une photo des essais n¬ucléaires américains dans l’atoll de Bikini. El Moudjahid, qui ne tire qu’à dix mille exemplaires, sert de tribune à la cause indépendantiste. Ses unes et articles sont repris par la presse internationale. Celle des pays Arabes, des pays non alignés, mais aussi le New York Times ou, en France, des journaux favorables à l’Indépendance, comme l’Express ou France Observateur.

Lutte fratricide

Aujourd’hui, cinquante ans après, les images françaises détournées par Mohamed Kouaci illustrent le récit du conflit dans une impressionnante enfilade de salles du musée national du Moudjahid. Construit en 1982 à la mémoire des « martyrs », constitué de trois palmes en béton gigantesques de 45 mètres de haut, il a été érigé au-dessus d’Alger pour raconter « l’histoire de la résistance anticoloniale et la guerre de libération nationale ». Le lieu impressionne d’abord par l’inénarrable entassement d’armes exposées : sabres, poignards, pistolets, mitrailleuses, mines, pinces coupantes pour traverser la ligne Morice. Ou encore la « gégène » de sinistre mémoire, ce générateur d’électricité utilisée par les Français pour torturer les Algériens. On est ensuite frappé par la confusion du récit en images. Aucune photo n’est datée, ni créditée du nom de son auteur. Certains clichés font même sursauter de stupeur. En 1957, le FLN avait massacré les trois cent soixante-quatorze habitants du village de Melouza, situé entre le Constantinois et la Kabylie, suspectés de soutenir le mouvement rival indépendantiste du MNA (Mouvement national algérien). Les scènes insoutenables de cette lutte fratricide avaient été largement utilisées par les Français pour dénoncer la barbarie des Indépendantistes. Le musée du Moudjahid assure que ces hommes, femmes et enfants ont été égorgés par l’armée française le 8 mai 1945 lors de la répression – sanglante, il est vrai – des émeutes nationalistes de Sétif et de Guelma, dans le département de Constantine ! Pour éviter de raconter l’histoire réelle de la guerre d’Algérie ?

Mohamed Kouaci pris entre 1958 et 1962 à Tunis, en compagnie de membres de l’armée de libération nationale. Photo : DR.

Sur ces centaines d’images à la gloire des hommes, des martyrs, seules trois photos sont consacrées aux femmes algériennes, en infirmières. « Elles ont pourtant joué un rôle majeur, et bien souvent comme combattantes, les armes à la main », rappelle Safia Kouaci. Cette petite dame toute timide s’anime brusquement, sans pourtant hausser le ton. « A l’Indépendance, on avait, avec mon mari et beaucoup de ceux qui ont participé à la guerre, d’immenses e¬spoirs dans l’avenir de notre pays. On pensait avoir obtenu la démocratie et aussitôt l’armée a pris le pouvoir », dit-elle en rappelant le putsch, quelques jours après l’Indépendance, d’Ahmed Ben Bella, soutenu par les militaires de Houari Boumediene, qui le renversera à son tour, trois ans plus tard. « Nous, les femmes, étions devenues les égales des hommes, poursuit Safia, et, voyez, on n’a pas cessé de régresser. Aujourd’hui on cherche à nouveau à nous imposer le voile. Les jeunes nous reprochent l’Etat actuel du pays. »

On était venu chercher les images de son mari et c’est cette femme qu’on découvre. Toujours révoltée par la confiscation du rêve d’égalité et la montée en puissance, depuis les années 1990, de l’intégrisme religieux. Grâce à elle, on comprend mieux l’ambiance étouffante qui oppresse le visiteur à Alger. A 82 ans, Safi¬a garde une âme de combattante.

(1) Zineb Sedira est représentée par la galerie Kamel Mennour à Paris. www.kamelmennour.com

Posté Le : 05/02/2014

Posté par : dzphoto

Source : http://algerie2012.com/