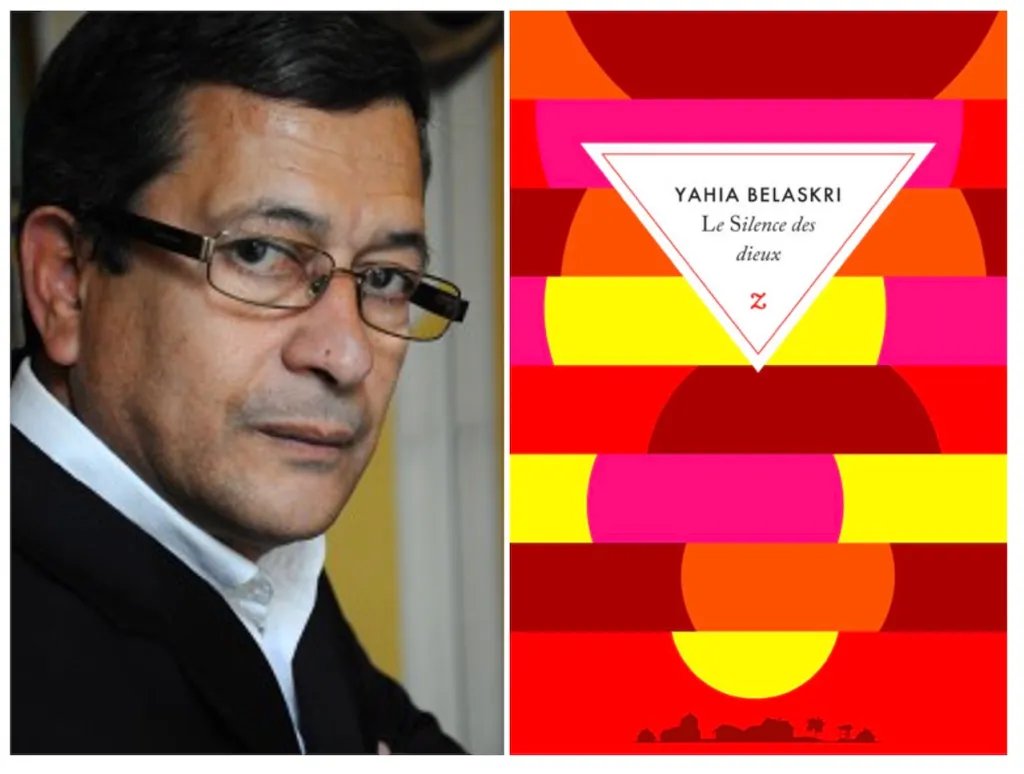

Les mains dans les poches : Yahia Belaskri, Le Silence des dieux

Photo : Yahia Belaskri @ Francesco Gattoni / éditions Zulma

Dans son sixième roman, Le Silence des dieux qui vient de sortir en poche, Yahia Belaskri explore avec un bonheur d’écriture maîtrisé le triptyque qu’il affectionne : en « panneau central », une évocation précise de l’Algérie dans l’espace frontalier du nord et du sud à travers les gestes les plus quotidiens des habitants ; et, de part et d’autre, bousculant cette plongée réaliste, le volet légendaire et le volet poétique. Lecture et entretien avec l’écrivain.

Reprenons tout d’abord quelques éléments biographiques. Né en 1952 à Oran, à l’ouest de l’Algérie dans un quartier populaire où il côtoie les différentes communautés qui vivent alors dans le pays avant l’indépendance, Yahia Belaskri se fraie une voie par l’école et sa formation supérieure en sociologie. Il occupe des postes en ressources humaines dans différentes entreprises algériennes – il y acquiert une connaissance certaine des régions du Sud –, puis s’engage dans le journalisme. Les événements d’octobre 1988 l’incitent à l’exil et il s’installe en France en1990. Il exerce alors son métier de journaliste à RFI et donne des articles dans la presse. Il collabore à différents collectifs. Ce n’est que plus tardivement qu’il se lance en littérature. Son premier roman, Le Bus dans la ville est publié en 2008 (et en 2009, en Algérie. Le romancier aura toujours à cœur de publier successivement ou simultanément dans les deux pays). Ce roman est suivi de quatre autres jusqu’à ce dernier. Il a publié aussi des nouvelles dans des collectifs dont on peut espérer qu’il les réunira en recueil. Il est membre du comité de rédaction de la revue Apulée. Il donne également des contributions dans le domaine socio-politique et a dirigé des collectifs.

Il a reçu plusieurs prix littéraires dont le prix Des racines et des mots pour son cinquième roman, Le Livre d’Amray (2018). Amray, nom berbère, signifie « l’amoureux » : je l’ai lu pour ma part, en partie, comme une autofiction, différente d’une autobiographie puisque l’auteur ne raconte pas sa vie à proprement parler, mais nourrit le personnage qu’il invente d’éléments de sa vie et l’enrichit de ses rêves et de ses références majeures. Il le fait en privilégiant un monologue incantatoire qui convoque les ancêtres qu’il se choisit : Saint Augustin, La Kahena et l’émir Abd el-Kader (il a publié un essai sur ce dernier, en 2016, Abd el-Kader, le combat et la tolérance). Par ces (r)appels d’une antériorité dans laquelle il se reconnaît, Yahia Belaskri équilibre le présent représenté par la désespérante marche d’Amray vers l’échec dans un pays qui l’emprisonne et le rejette.

Dans un collectif récent, J’ai rêvé l’Algérie, Habiba Djahnine écrit :

« Je marche dans un désert brumeux

Chaque pas me mène vers une terre inconnue

J’ignore s’il s’agit du monde des rêves

J’ignore si le rêve est encore possible

D’autres disent que le rêve est ce qui reste

Lorsque tout est perdu

Avons-nous tout perdu ? »

Si cette question est bien celle que l’on se pose à la fin du périple d’Amray, Le Silence des dieux lui apporte une réponse davantage nourrie d’espoir, entre réel et légendaire. Et cette utopie heureuse que dessine Yahia Belaskri ouvre à la fois les portes du rêve et du possible. À son ouverture, une voix énonce et affirme : « Je sais (…)

Ici est l’histoire des hommes qui m’ont fait naître. Ils ont abandonné toute mesure et ignoré l’élan du cœur, lui préférant les ténèbres du crime ».

Cette voix, il me semble qu’on peut l’identifier comme celle de Mansour, porte-parole du romancier et qui déclare en clôture : « Enfant du sable et du vent j’ai égaré les cailloux qui m’ont écorché, j’ai gardé ma langue pour évoquer les morts, ils ont voyagé dans ma valise avec les livres et l’enfance volée. (…)

Je refuse l’assignation et ne réponds à aucune injonction. Je suis de nulle part et de tous les lieux où des femmes et des hommes s’évertuent à faire reculer la peur et enrayer le crime, de tous les endroits où se réinvente la bonté humaine. C’est là ma demeure, mon unique demeure ».

Cette profession de foi de Mansour dessine le chemin parcouru grâce aux laissés-pour comptes qui ont redressé la tête et construit leur destin, grâce aux femmes qui mettent en pratique leur liberté loin des dogmes répétitifs et des règles sans fondement.

Entre le prélude et l’épilogue, le récit se déploie en mêlant subtilement éléments du réel et rythme légendaire. Dans ce village en retrait du monde (La Source des chèvres, traduction de tant de noms de villages commençant par « ‘Aïn ») et manifestement ignoré des dieux, survivent des êtres humains qui semblent faire communauté jusqu’à ce que survienne un événement inattendu auquel ils se soumettent sans rechercher la cause de leur malheur. Condamnés à une vie en vase clos, sans lien avec l’extérieur, les villageois acceptent la férule du plus mauvais d’entre eux, le plus riche aussi, Abbas le faune. Soumis et passifs, ils se partagent très vite en deux clans : ceux qui refusent d’obéir et qui le paient durement et ceux qui se soumettent pour se dispenser de réfléchir et d’exercer leur intelligence. On reconnaît là une opposition d’ordre politique dans plus d’un pays étouffé par une autorité dictatoriale et l’arbitraire.

Deux « libérations » du confinement imposé se font écho en des significations contraires : celle de Baki qui faisait office de maire. Il finit par rejoindre la ville, en tremblant de peur mais sur ordre du faune ; il oublie tout le village, femmes et enfants compris ; l’autre libération, plus rédemptrice pour la communauté est celle d’Abdelkrim et Badra et de leurs trois enfants, chassés violemment contre leur gré et qui, au bout de leur errance, trouveront un havre d’accueil et de reconstruction. Ces fissures dans le système d’enfermement annoncent d’autres fissures et la plus belle d’entre elles – je n’ai pu m’empêcher de penser à la marche des femmes de cheminots qui construisaient la ligne du Dakar-Niger en 1947 et que Sembène Ousmane a immortalisée dans Les Bouts de bois de Dieu –, la marche de libération des femmes qui sauront réinventer la vie.

Lorsque Mansour adulte (un des enfants de Badra) reviendra au village il ne trouvera que des hommes vieillis, pourris sur pied ; il dit ses quatre vérités à ces vieillards plaintifs. Sa parole fédère toutes celles et ceux qui ont été chassés ou ont fui le village. Chacun se présente – on lira avec émotion ces belles pages finales – et conclut : « Nous sommes les enfants de Badra et Abdelkrim, de Rabia et Djelloul, de Setti et Baki. Nous sommes tous les enfants de Ziani le Fou, plus lucide que vos tumultueuses et sauvages élucubrations. Nous sommes aussi enfants d’Aïcha et Slimane, nous sommes de leur rang. Nous sommes nés dans ce village de chèvres apeurées et honteuses, malléables et corruptibles. (…) Malgré les obstacles, nous nous sommes inventés sans votre héritage. Nous sommes allés chercher ailleurs les chances d’une possibilité de vivre. […] Vers le lointain nous irons pour cueillir quelque branche prometteuse d’efflorescence. A jamais nous renions votre paternité et les dieux que vous vénérez ».

Devrait-on affirmer, « Ceci est un conte » ? Non… car Le silence des dieux est une légende pétrie de réel et d’espoir, allégorie d’un pays et d’une société qui ne veulent plus vivre en marge de l’Histoire, de l’Humanité, de la liberté. Pour transcrire ce rêve et cette revendication, Yahia Belaskri use d’une langue soutenue, très travaillée entre récits en prose et scansions poétiques. Les nombreux poèmes, paroles du narrateur ou chants que fredonne un personnage sont partie intégrante de l’avancée de la narration et du déploiement d’une culture et d’une civilisation.

Sur la quatrième de couverture, il est précisé que Le Silence des dieux est « inspiré d’un fait réel ». Pouvez-vous évoquer, pour nous, ce fait réel ?

Yahia Belaskri : C’est un fait qui m’a été raconté qui aurait eu lieu dans un pays d’Amérique du Sud. Le chef d’un groupe armé, trahi par son lieutenant, a sanctionné le village dont ce dernier était originaire en l’enfermant. Encerclés, les villageois ont vécu de longues années en autarcie. Cette histoire m’a inspiré ce roman.

Votre roman est habité par des personnages emblématiques de la littérature africaine – maghrébine et sub-saharienne – comme le Fou, le Faune, l’Imam. Pouvez-vous nous en parler ?

Il me semble normal que je sois influencé par les écrivains africains qui m’ont précédé. Ces trois figures que vous citez sont emblématiques. Dans les sociétés dirigées par des régimes dictatoriaux ou autoritaires, le Fou est celui qui dit. Personne ne le prend au sérieux, par conséquent, il est libre de sa parole. De manière générale, le fou est celui qui est en marge des normes et donc rejeté parce qu’incohérent, sans rationalité. Dans mon roman, le Fou est celui qui dit, avertit, précède. Généralement c’est le poète qui a cette fonction ; la séparation est ténue, car tous deux sont des sentinelles au sens où l’employait Jean Sénac quand il parle de vigie. On a tendance à dire des poètes qu’ils sont maudits, que nenni. Sinon Georges Séféris, Titos Patrikios, Mohammed Dib, Kateb Yacine, Mohammed Khaïr Eddine sont maudits ? Le poète n’est pas maudit ni fou, il est dans la vie et son écriture est de convoquer l’absence.

Le Faune dans la mythologie romaine est un être fantastique qui a forme humaine avec une queue, de grandes oreilles et des cornes. Dans les Portes de l’enfer, le sculpteur Rodin place des faunes. Dans le roman, Abbas le Faune représente l’enfer ; d’ailleurs en arabe Abbas veut dire « le féroce ». Quant à l’imam, c’est un personnage incontournable dans la littérature puisqu’il est un des piliers des communautés musulmanes, un peu comme le curé dans la tradition catholique. Ici, l’imam est une personne âgée, un sage qui conduit la prière. Il ne s’immisce pas dans la vie de la communauté. Il s’avère qu’il est mystique et sa conception de la croyance religieuse n’est pas agressive, il est en un autre lieu, celui de l’élévation vers Dieu, se débarrasser des oripeaux sociaux pour accéder à une transcendance. Il ne ressemble pas aux imams radicaux et incultes qui fleurissent de nos jours.

Dans vos romans précédents déjà, mais dans celui-ci particulièrement, le texte est essaimé de poèmes. Six sont attribués à des poètes connus ; les 24 autres sont les vôtres. Quel est votre rapport à la poésie et à sa présence dans la prose romanesque ?

La poésie est la vie, me semble-t-il. N’est pas poète qui veut. Quand il est visionnaire chez Victor Hugo, il est voyant chez Rimbaud et vigie chez Sénac. La poésie est une façon d’être au monde et d’explorer son mystère. Le roman, pour Hubert Haddad, est la somme de tous les genres littéraires. J’aime la poésie en ce qu’elle s’exprime quand on ne plus parler dit Henri Meschonic. C’est de là qu’elle tire sa puissance. De ce fait, il est naturel pour moi d’avoir recours au poème. La plupart des poèmes qui figurent dans le roman sont écrits par moi. J’ai besoin d’éclairer le texte par des poèmes qui apportent une musicalité particulière.

Votre récit entretient-il consciemment une relation à l’épique ? Le choix du désert comme lieu de liberté et d’harmonie communautaire a-t-il favorisé ce rythme épique ?

Je crois sincèrement que le désert, ce lieu de liberté absolue, demandait une forme épique. Ce serait malhonnête de dire que j’ai choisi cela, c’est venu au fur et à mesure du déploiement du texte. Autrement cela n’aurait pas opéré.

Dans Le Livre d’Amray, vous ne nommiez pas l’Algérie : c’est la même chose ici mais les signes d’algérianité sont plus présents et évidents. En particulier les noms choisis, les descriptions des lieux que ce soit le village ou la ville…

Dans un seul de mes romans, Une longue nuit d’absence (2012), le pays était nommé. Parce que le personnage principal était un Républicain espagnol qui naviguait entre l’Andalousie et Oran. Il m’apparait, dans le cadre de mon travail d’écrivain, sur les thématiques qui achoppent, qu’il n’y a nulle nécessité d’ancrer l’histoire dans un territoire car il est question de la condition humaine. Dans le cas du Silence des dieux, c’est la même chose. Qu’importe le territoire du moment qu’il est question de faire face à la barbarie. J’aurai pu mettre François, Aline ou Carmen, aurait-on dit que c’est tel ou tel pays ? Il s’avère que je connais bien le désert, et le propos du texte appelait à être inscrit dans un tel territoire.

J’ai toujours été frappée par le rapport que vos récits entretiennent avec la nourriture. Quelle signification cela a-t-il ? Est-ce un rapport à l’enfance, une sorte de nostalgie ?

Sincèrement je ne m’en rendais pas compte. Peut-être effectivement un rapport à l’enfance, aux odeurs, saveurs et parfums qui m’ont façonné enfant. Il est vrai que je parle de plats particuliers, peut-être inconnus ailleurs et que j’adorais. Ce n’est pas la première fois que je parle de ce plat spécial appelé Rfiss qui a la particularité d’avoir été fait par mon père. C’est le seul plat qu’il n’ait jamais fait et j’en garde un souvenir ému.

Deux motifs me semblent importants dans votre imaginaire : le vent, le tissage (à travers ici le personnage de la tisseuse et son chant)…

Le vent est synonyme de liberté. Dans Le Livre d’Amray, je cite les différents noms qu’on lui donne en fonction de sa provenance et de sa force : chergui, al gharbi, simoun, sirocco, etc. Ailleurs, le vent porte d’autres noms ; en France, dans le Sud on l’appelle mistral quand il s’engouffre dans la vallée du Rhône ou tramontane quand il observe un couloir allant du massif central aux Pyrénées, mais c’est la même chose. Peut-être que les effets ne sont pas les mêmes. En tous cas, dans le désert le vent a des conséquences parfois dramatiques quand il déplace des dunes.

Quant au tissage c’est l’entremêlement, l’enlacement, les fils se croisent pour donner un tapis, une couverture, un produit (presque) fini. Le tissage est pour moi le croisement, alors je tisse inlassablement.

Ce roman répond-il à un souhait que vous avez exprimé dans des entretiens, travailler « sur la profondeur historique » de l’Algérie ?

À vrai dire je ne sais pas. La profondeur historique est un élément important dans l’appréhension d’une culture, d’une civilisation. On ne peut parler des cinquante ou soixante dernières années de l’Algérie sans évoquer l’histoire longue, millénaire. De cette manière la perspective change. Mais ce n’est pas mon propos d’écrivain qui a pour matériau l’imaginaire. Si l’Algérie, son histoire, constituent une grande part de mon imaginaire, il n’en reste pas moins que je suis écrivain qui a pour obsession la condition humaine, les fragilités de l’être, son devenir.

Vous avez déclaré être « arrivé à la littérature par le décès de ma mère », pouvez-vous nous éclairer ?

Jeune, j’avais écrit quelques poèmes jamais publiés. J’ai écrit également des contributions dans la presse et des ouvrages collectifs. Je suis venu à la littérature après le décès de ma mère. C’est ainsi que j’ai commencé. Ma mère m’a donné la vie deux fois : ma naissance au monde et ma naissance en tant qu’écrivain.

Vous avez souvent déclaré que si le français n’était pas votre langue maternelle, c’était une langue première. L’expression est très intéressante pourriez-vous l’expliciter ? Comment se joue la complémentarité entre vos deux langues au moment de l’écriture ?

Mes parents parlaient l’arabe algérien, plus exactement oranais, c’est-à-dire mâtiné de quelques mots de français et surtout d’espagnol. Pour dire armoire nous disions « mario » soit « aramario » en espagnol. C’est dans cette langue que je suis né et qu’une part de mon imaginaire s’est constituée. Par je ne sais quel miracle, j’ai été en école maternelle et là c’est le français qui intervient. Ensuite, l’école primaire, le collège, le lycée et enfin l’université ont installé la langue française comme langue première, c’est-à-dire d’écriture et de compréhension du monde. Ce qui s’est ouvert à mes yeux d’enfant l’a été par l’entremise de la langue française. Je suis complètement incapable d’écrire en langue arabe. Même si depuis quelque temps j’essaie de traduire quelques bribes de mon travail d’écriture.

Le langage amoureux au sein du couple est silencieux. Pourquoi ? et comment l’attachement s’exprime-t-il ?

Le silence n’est pas une fin, il participe du langage. Mes personnages n’ont pas les mots. Ceux-ci sont l’apanage du poète et du fou. Je ne parle pas des mots pervertis des dirigeants politiques. Mais bien les paroles qui ouvrent et proposent des perspectives. Mon père me disait « chaque jour est une chanson », je n’avais pas compris son propos. C’est bien plus tard, bien après sa mort que j’ai saisi ce mot d’amour à mon égard. Il me transmettait une philosophie, une manière d’être au monde. C’était bien et bien parce qu’il m’aimait qu’il avait dit cela. Pourtant il n’a jamais dit « je t’aime ». Il a dit plus. Ce sont les rares mots qu’il avait tenus. Dans ces cultures qui cultivent la pudeur, l’amour s’exprime autrement, par des gestes, des regards, des sensations partagées, des fulgurances.

Il me semble que vous avez eu une expérience théâtrale et qu’elle se perçoit dans l’écriture du roman : surtout dans l’oralité où s’installe la voix narratrice.

Le théâtre a été une grande école pour moi. A la formation reçue au lycée par des professeurs de qualité, je pense à ma professeur de lettres Jacqueline Lloan, s’est ajouté la fréquentation des planches puisque j’étais comédien dans la compagnie Théâtre Group 70 fondée en 1970 avec Diden Oumer, Mustapha Mohammedi, Aïcha Ansar-Rachedi et bien d’autres amies et amis. Une expérience extraordinaire dans une Algérie bouillante malgré une dictature qui ne disait pas son nom. Si mon expérience théâtrale se retrouve dans mon écriture, j’en suis ravi. De toute façon je regarde les choses par le prisme de la scène.

Yahia Belaskri, Le Silence des dieux, éditions Zulma poche, mai 2023, 208 p., 10 € 95

Posté Le : 09/06/2023

Posté par : litteraturealgerie

Ecrit par : Christiane Chaulet Achour

Source : diacritik.com