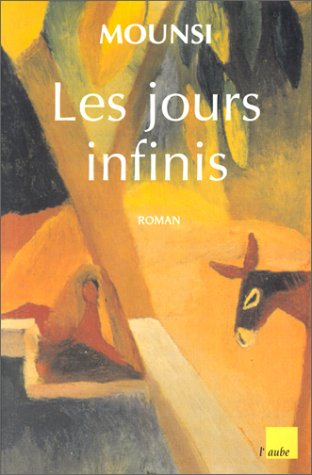

Les Jours infinis de Mohand Nafaa Mounsi, (Roman) - Ed. de l'Aube, La Tour d'Aigues 2000

Le roman, en cent dix pages, décrit l’arrachement d’un petit gamin kabyle de son milieu naturel et sa transplantation en France. L’entreprise ne réussit pas. Parce qu’elle est forcée et qu’elle ne découle pas d’un consentement clairement formulé.

D’autre part, les grands écarts entre la Kabylie et quelque part à Paris n’ont pas aidé le narrateur à accepter facilement sa nouvelle existence et ses conditions de vie. Le petit enfant misérable et heureux, collé tout le temps aux jupons de sa grand-mère, jouant dans les montagnes et dans l’oued, frôle à Paris la délinquance.

Il finit par abandonner l’école, commettre des larcins, séjourner en prison, goûter à la drogue… et, au bout du compte, perdre toutes sortes de repères. Mais la dimension autobiographique, on la retrouve à un autre niveau. Peut-être à son insu, Mounsi verse dans la sublimation quand il évoque son passé en Kabylie.

Il parle avec énormément de tendresse et de nostalgie de sa tante Fatiha et se remémore même l’odeur de son lit dans lequel il glissait de temps à autre. Il va jusqu’à s’avouer qu’il était amoureux d’elle. Avec beaucoup d’émotion, il parle de son petit copain Azzedine le berger.

Il garde toujours en tête les bribes qu’il lui inculqua sur les plantes, les animaux et la nature. Il se souvient du bleu des yeux d’Amel, sa première dulcinée. Quant à sa grand-mère avec qui il partageait un gourbi perché au sommet d’une montagne, elle est omniprésente dans le livre.

On ne connaît que ses dimensions un peu magiques. Surtout sa capacité de rendre supportable n’importe quelle situation difficile. Quant à la guerre qui tonne dans les montagnes, l’auteur ne se souvient que du grand vacarme que causaient les avions.

Parallèlement à cette profusion de souvenirs de la période kabyle, de détails réels ou fictifs, de sensations vécues ou inventées… on assiste à une sorte d’omissions volontaires concernant la période parisienne. L’on apprend juste le minimum ou pas plus que ce qu’il n’en faut.

Par pudeur, Mounsi ne s’étale pas sur tout le sordide des foyers Sonacotra où s’entassaient les travailleurs émigrés. On a juste un rapide flash sur la grande misère du bidonville Nanterre où vivaient les travailleurs algériens. De la ville de Paris de cette fin des années cinquante, on n’aura droit à aucune description.

On ne saura rien sur l’école où le narrateur a passé les premières années de son séjour français. Le seul souvenir agréable qu’il en garde est celui de Mademoiselle Laurence, qui s’était montrée aimable avec lui au point de lui offrir un de ses livres d’enfance.

On découvre le sinistre d’une cellule de prison où il séjourne quelque temps. Quelques bribes sur sa galère dans les rues parisiennes dont il ne cite jamais le nom. Quant à son père, la seule fois où il a une pensée sympathique pour lui c’est quand il le voit mort sur un lit d’hôpital.

D’ailleurs, on ne saura jamais son prénom. Les Jours infinis commence par une sorte de claque assénée au lecteur : un enfant à qui on annonce la mort de sa grand-mère. Il se termine par une sorte de queue de poisson : un homme, étalé sur son lit, dans un hôtel anonyme, essaye d’émerger après une forte fièvre.

Entre ces deux séquences, la plume de Mounsi rend le parcours des pages très agréable.

Posté Le : 01/07/2004

Posté par : nassima-v

Ecrit par : Ziad Salah

Source : www.dzlit.free.fr