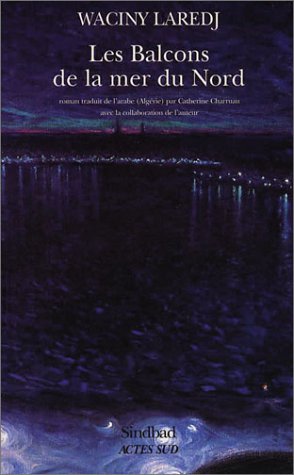

Les balcons de la mer du Nord de Waciny Laredj, (Roman) - Éditions Espace Libre/Actes Sud, Alger/Paris, 2001

Invité à Amsterdam pour participer à un congrès, Yacine, sculpteur et peintre algérien, décide de quitter définitivement Alger où il a vécu toutes ces dernières années, traqué, rasant les murs, hanté par la peur d'être assassiné et de voir ses sculptures détruites. Il ne laisse rien derrière lui : les gens qu'il aimait ont été tués ou se sont suicidés, et il se sent trahi et abandonné. Mais Amsterdam n'est pas seulement une étape sur la route de l'exil, c'est aussi le lieu d'un rendez-vous pris vingt ans plus tôt avec Fitna, la première femme dont il a été aimé et qui a mystérieusement disparu dans les brumes de la mer du Nord.

Yacine se lance ainsi dans une longue enquête sur les traces de Fitna, allant d'indice en indice, de révélation en révélation. Enquête qui s'apparente à un douloureux parcours initiatique au terme duquel il accède à la liberté et renaît à la vie.

Les territoires éphémères de l’écriture

Existe-il un troisième pays pour l’écrivain ou un quatrième ? On le sait bien, l’écrivain ne s’identifie pas seulement à une terre mais à plus, une aire dans toutes ses contradictions, à un siècle avec ses bouleversements les plus insensés, à un espace à ciel ouvert, culturel et sans murailles visibles.

Avec tout cet arsenal, l’écrivain s’installe dans l’impossible définition des lieux, c’est-à-dire dans un territoire pluriel et indéfinissable qui n’a de nom qu’un simple mot : l’écriture. Chaque fois que je me retrouve face à une question plus ou moins semblable, une petite histoire anecdotique résonne instinctivement dans ma tête, pas très importante mais très significative. J’ai toujours devant mes yeux le visage de cette jeune étudiante hollandaise avec son regard d’enfant plein d’interrogations et son sourire lumineux. L’amphi était plein à craquer d’étudiants.

La problématique méritait à elle seule un intérêt particulier : la part de l’imaginaire et du moi dans l’espace romanesque. Magnifique. Très visible, dans le thème proposé, cette dissociation entre le moi, l’imaginaire et le roman alors que les trois éléments, dans la pratique littéraire, ne font qu’un. Ils se fondent. L’étudiante se leva et intervint avec assurance :

« Voilà Monsieur Waciny, on a travaillé sur l’espace, dans le sens matériel du terme, dans votre roman Les Balcons de la mer du Nord. Pour donner du sens à l’exil du personnage, on a repéré tous les lieux que vous décriviez. En un mot on a retrouvé Amsterdam dans tous ses états et ses détails, les espaces culturels, les gares, les lieux mythiques, les rues, l’histoire, une seule chose nous a échappé : la chanteuse de café qui s’était mariée avec un prince hollandais en suivant son chemin jusqu’à la déperdition.

Après son suicide, le prince décide d’ériger une statue à la mémoire de sa bien-aimée sur le port d’Amsterdam. J’ai cherché avec mes amis, en vain, aucune statue. On a retrouvé même le bâtiment que vous décriviez en détail dans le roman, mais sans cette belle statue, si charmante et si imposante par sa présence. A vrai dire on a été un petit peu déçu. »

Déçu de ne pas voir se manifester un désir auquel on s’était déjà préparé. Je réplique après un moment de silence : « Vous m’excuserez de mon impolitesse, mais je crois mademoiselle que vous avez mal vu. La statue est toujours à sa place. Elle n’a pas bougé d’un iota. » Elle répond sans tarder : « Peut-être qu’elle a été détruite depuis, puisque vous évoquiez une histoire de la Seconde Guerre mondiale. »

Je reprends, non sans réfléchir : « Je l’ai vue avant de rejoindre cette salle de conférences. » Soudain les yeux de la jeune fille perdirent un peu de leur couleur verte et brillante, comme si j’avais, par mes mots, installé la mort dans sa parole. J’ai continué mon petit jeu, qui d’ailleurs ne me déplaisait guerre :

« La chanteuse est toujours là. Dans ma tête, il n’y a jamais eu de chanteuse de café, ni de prince ni même une histoire semblable. Cette femme n’existe que dans le roman que vous avez entre les mains. Mais je suis capable de vous dire exactement ou se trouve cette statue, au centimètre près, par rapport au port d’Amsterdam. »

Le problème c’est qu’on ne parlait pas du même espace. Elle évoquait une ville, je travaillais sur des faubourgs imaginaires. Un lieu semblable à Amsterdam mais qui n’est pas Amsterdam, et ne pourra jamais l’être. C’est un autre territoire qui échappe à toutes les définitions géométriques et à toute visibilité architecturale. Pour le sentir, il faut vraiment quitter les villes matérielles et aller vers les faubourgs et les marges qui naissent aux alentours du vrai.

J’écris dans la déperdition et l’effacement de l’architecture et la géométrie. Je refaçonne les fragments de la mémoire par ma seule arme : l’imaginaire avec toutes ses impasses. Oui, mon roman : Les Balcons de la mer du Nord (Actes-Sud, 2003) est un roman d’amour et d’exil. Cela est vrai et n’a rien de formidable, juste une respiration puisque, après quatre romans, sur la situation algérienne des années 1990, j’avais besoin d’aller loin, dans l’abîme de cette cité insaisissable qu’est Alger, de dire cette chose qui se tramait dans la douleur et le fracas des grandes déceptions.

Mais pour cela, il fallait s’installer justement dans l’insaisissable, dans ce troisième territoire qui n’est autre que l’écriture avec tout son substrat imaginatif. A partir de cette vision, je crois que Les Balcons ne peut être réduit seulement à un roman d’exil ou un requiem d’une Algérie en pleine perdition. C’est plus. Il est la perte de sens elle- même. La perte pas seulement d’une terre, d’une vie, d’une mémoire, d’un espace habituel, mais aussi d’un sens, d’une vision du monde qu’on s’est forgée avec le temps pour enfin découvrir un bon matin, que tout n’était qu’utopie éphémère.

Un éphémère enfoui en nous, où la mort n’est que l’expression la plus brutale de nos incapacités et nos défaites en face d’une modernité qui a perdu à son tour son sens initial, libérateur. Les Balcons est surtout la découverte de ces faubourgs imaginaires qui naissent aux fins fonds des villes, inexploités et méconnus dans lesquels on habite et on reconstruit le sens de l’insaisissable. Notre seule arme : un imaginaire foisonnant qui ne peut ternir et une langue dans laquelle on s’y installe pour la déconstruire et la rendre capable de nous abriter et abriter nos rêves mêmes les plus absurdes et nos fragilités les plus fébriles.

Dans ce territoire, la langue est notre pierre de construction du sens, mais aussi du non-sens puisque celle-ci s’érige aussi en pierre tombale sur laquelle sont gravées toutes nos déceptions, nos désirs les plus enfouis et nos hésitations. La langue est la symbolique la plus abstraite de la complexité d’une vie qui échappe à toute définition, une des métaphores les plus insaisissables ? On écrit dans un espace imaginaire mais aussi dans une langue, dans les langues où se croisent toutes les violences et les espaces perdus à jamais.

Des langues qui se volent d’espaces comme dans un jeu d’enfant et violent les frontières établies : dans la langue arabe, il y a présence d’indices et de marques visibles qui viennent de la langue française, espagnole, italienne, berbère et d’autres. De toutes les manières, les langues n’ont pas de problèmes de se retrouver dans un même territoire, ce sont plutôt les hommes qui se murent derrière des bétons idéologiques et identitaires. Ce sont eux qui font de telle ou telle langue une arme qui détruit les fluidités d’essence et les perméabilités possibles avant même d’effacer sa propre histoire sans le moindre souci.

C’est vrai qu’une langue cache en elle tous les refoulements, les défaites et les fantasmes les plus insensés, mais elle cache aussi une capacité indescriptible qui fait de toute cette complexité historique son substrat d’imagination qui la propulse au-delà des mêlées et des batailles de groupes pour aller s’installer dans ces havres, ces faubourgs des grandes libertés dans lesquels les langues se déconstruisent et se restaurent mutuellement. La langue arabe avec laquelle j’écris essentiellement n’est plus la langue hermétique du Coran, mais un espace libre, une langue de l’amour et surtout de la modernité que notre époque et le politique superficiel ont travesti et réduit.

Je n’ai rien inventé dans la construction de ce troisième pays. C’est Hanna, ma grand-mère, qui a semé en moi cette folie merveilleuse. Elle ne savait pas faire autre chose que raconter des histoires. Elle croyait vraiment à ce qu’elle disait. Elle s’enfichait royalement des réalités historiques même si elle était en plein pied dedans, dans une bulle qui a traversé le temps sans s’éteindre, mais sans le savoir. Elle avait la forte conviction qu’elle était descendante de ce vieux bibliophile andalou, épris de senteur de femmes, de jasmin et de l’odeur du vieux papier.

Elle avait la capacité et la patience de décrire les habitudes se son aïeul, ses manières en s’attardant même sur quelques aspects de son physique comme s’il était en face d’elle. Elle racontait des histoires à propos de lui, mais ce qui était inimaginable chez cette femme, Hanna, ma grand-mère, c’est qu’elle parlait des choses au présent. Le passé ne fonctionnait plus dans sa tête. Un territoire c’est une vie, ce n’est pas une mémoire formatée, sinon c’est la reproduction bête de la vie.

Peut-être qu’elle n’avait pas conscience, mais elle vivait ça. Les personnages avaient une présence très forte chez elle comme s’ils appartenaient à notre époque et continuent d’exister. Elle disait par exemple : moi, je vendrai toute cette vie au diable pour revoir Sidi Ali Ben-Ramdane (son aïeul), l’homme aux deux tombes, Il est d’une beauté éblouissante et surtout imprenable, malgré l’amour que lui portaient les femmes andalouses, grand comme un palmier, un œil vivace et phosphorescent comme celui d’un loup, rien ne lui échappe...

Et comme si cette personne était là, devant elle. Dans la scène de la bibliothèque dans La Gardienne des ombres et la 1007e Nuit, elle raconte que cet aïeul avait une bibliothèque en Andalousie, à Grenade. Il était très attaché aux livres et aux femmes. Le matin, quand il ouvrait sa bibliothèque, les jeunes filles se précipitaient pour trouver place afin de pouvoir lire, mais surtout l’écouter raconter des histoires. Les jeunes filles qui venaient de très loin, parfois de villes lointaines, faisaient tout pour le faire parler parce qu’il avait un charme sans fin.

C’était un grand lecteur et les histoires racontées sont en majorité des histoires de livres. Quand elles l’entouraient, elles ne le lâchaient plus. Je crois que ma grand-mère a refait la même chose avec moi. Je dormais à côté d’elle, je l’écoutais parler, parler et parler jusqu’à ce que je m’endorme. Qu’elle grande femme. Quand elle mourut, j’ai vraiment senti un manque atroce, elle était irremplaçable. Je la vois encore avec sa petite taille et sa petite canne de bambou, en train de faire les cent pas dans le patio de la maison de campagne avant d’aller s’asseoir en face du soleil qu’elle aimait beaucoup, elle disait qu’elle supportait le froid, mais jamais l’absence du soleil.

J’ai construit ce troisième territoire, ce non-lieu ou cet entre-deux, sur la base de l’absence et de la négation, c’est dire la disparition de ma grand-mère. Sa narration extravagante était tellement vive et pleine de détails qu’il fallait la préserver de la perte dans un territoire impérissable. Elle disait par exemple, je traduis du mot à mot quitte à écorcher la langue établie : les langues des flammes étaient tellement hautes qu’elles sont arrivées à brûler même la face du ciel et à effacer sa couleur bleue.

Les livres se consumaient comme des êtres vivants. Ce ne sont peut-être que des images métaphoriques mais qui donnent une petite idée sur l’atrocité de l’autodafé. Bien qu’au niveau de l’histoire il y a beaucoup d’ajouts, mais l’essentiel y est. Les frontières entre le réel et l’irréel, entre le mythe et la vérité n’existent presque plus, tout fonctionne à la fois et en même temps. Et c’est exactement ça mon troisième pays, juste un faubourg qui n’existe sur aucune carte géographique, se dissous dans la générosité des mots, des phrases et des villes, très coloré et sans frontière définitive puisque à chaque roman il prend une nouvelle forme.

C’est un territoire très intime qu’on ne peut échanger avec d’autres et transportable comme une tente de nomades. Juste une couverture au moment des frayeurs et des grands froids.

Posté Le : 05/01/2006

Posté par : nassima-v

Ecrit par : Waciny Laredj

Source : www.elwatan.com