Le paradoxe, d’une révolution poussée au bout de l’absurdité, où l’indigène est heureux de son ancien colonisateur.

De gaulle nous avait rassuré que l’Algérie est entre de bonne main, sans avoir eu le temps, toutefois, de nous identifier au moins cette main. De son coté, Ferhat Abbas, nous avait aussi, prévenu à son tour, que l’indépendance avait été confisquée, tout en refusant lui aussi, de nous dévoiler les pillards Ces deux questions sont devenues, de nos jours, des énigmes difficiles à résoudre, qui méritent d’être décryptées afin, de lever l’ombre qui planait jusqu’ici, sur ses acteurs. Et, sans, manquer toutefois, d’évoquer que le décryptage en lui même, constitue un défie à surmonter, et lance à la fois, le débat sur l’idée même de l’indépendance ou non du peuple algérien ? On entend ici, par indépendance comme étant la conception par la seule volonté d’un peuple souverain, d’un Etat, qui veille à l’épanouissement culturel, économique et politique du citoyen.

C’est strictement, sous cette grille d’analyse, qu’il conviendrait notamment, d’aborder l’épreuve de la véracité ou non de l’indépendance algérienne ? De par sa singularité, la réponse ici, nécessite de toute évidence, une lecture analytique des différents discours de Degaulle, placée ainsi, dans leurs contextes historiques, qui leur sont appropriés de l’époque, et sans pour autant, oublier cependant, d’établir des comparaisons par analogies des différentes actions entreprises à cet effet, par le Général, sur le terrain.

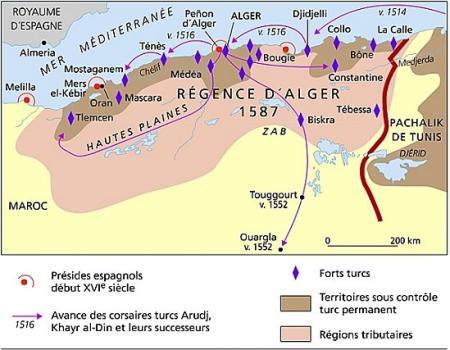

Nul ne peut contester l’idée que l’indépendance algérienne n’était pas le résultat d’une victoire militaire, d’une armée sur une autre armée, mais c’était beaucoup plus, le résultat d’un compromis entre Degaulle et d’autres gens, qui nous sont jusque là, inconnus. Cette allégation susdite s’interprétait comme une conséquence certaine des différentes forces qui avaient, par le passé, tracé la trajectoire de la destinée historique Algérienne, et qui suscitent maintenant, d’être descellées de l’abri des regards afin, de les mettre en relief pour les mieux interpréter. Il est essentiel, à cet égard, d’effectuer un regard rétrospectif sur les débuts de la conquête coloniale, dont sa durée dans le temps, ne s’assemble pas en quelques jours, ou quelques mois de batailles. Mais, au contraire, c’est la conséquence d’un long processus, comptant plus que de décennies. D’ailleurs, là-dessus, la France elle-même, ne pouvait nier le fait, que ce n’est qu’en 1905, autrement, 70 ans après, son débarquement, qu’elle est parvenue enfin, à conquérir le sud algérien. Cet exploit assurément, ne saurait pris forme sans, le concours sur le terrain et au premier rang des ex-commis du colon turc. Car bon nombre parmi eux, se sont ralliés a la France, et ont autrefois, si puissamment, contribués à côté des troupes françaises, au processus de la colonisation, et que c’est grâce a leurs aides, que la France, avait pu achever certainement la conquête et, ainsi soumettre toutes les tribus indigènes à sa cause.

Bien sûr, en guise de récompense pour les membres de cette catégorie d’individus, par une position plus considérable, les services qu’ils avaient rendus à la France, et qui avaient beaucoup contribué à maintenir dans le devoir une population nombreuse, et autrefois très remuante, la France leur avait conservé leurs statuts de caïds ou bachaghas. C’était le cas, pour ne citer que quelques uns ; Mohammed Ould Ismaïl Ould Cadi, issue d’une famille des Behaïtsia tout prés de Mostaganem, lieutenant aux 2 e spahis, ex agha de Touggourt, chevalier de la Légion d’honneur. Ahmed Khatri est né à Bougie en 1826 nommé caïd. L’Agha Kaddour Ould Adda, Sa nomination aux fonctions d’Agha de Tessalah, puis successivement aux postes de Daya, Tiaret et Saïda, et ainsi la nomination de l’Agha El-Mazari à Oran fut la récompense d’une fidélité à la cause française. Djelloul ben Yahia, depuis 1843, époque à laquelle ce dernier offrit sa soumission à l’autorité française et fut nommé agha, Eddine ben Yahia dans le djebel-Amour. Bouroubi nommé Caïd du cercle de Philippeville dès 1841, a toujours servi la cause française avec un dévouement absolu. Ismaël Bouderba, né à Marseille le 25 janvier 1823, était fils de Si Bouderba, qui traita de la capitulation d’Alger avec le général de Bourmont a suivit en sa qualité l’expédition de la colonne de Laghouat et du M’Zab. BOUALEM BEN CHERIFA Depuis la soumission, jusqu’à sa mort, ce chef, n’a cessé de donner des preuves journalières de son attachement à la France du 1er février 1846, était nommé Bachagha du Djendel. Ben Yahia ben Aïssa, bachagha du Titri En 1842, ayant fait sa soumission à la France, avec Bouchouareb, Aïssa ben Et Tourki, l’agha de Miliana, issue de la famille des djouad (les djouads font partie de la noblesse de l’armée turc) ex-caïd des Douaïr de Médéa, 1843 chevalier de la Légion était un, des grands chefs de l’administration turcs. Si-Smaïl-ben-Ali-Masraly, agha de Touggourt, est né à Constantine vers 1825 d’une famille d’origine turque: son père Ali Masraly, ancien intendant des beys de Constantine. Il a été successivement caïd des Ouled-Abdennour, du 29 juillet 1850 au 27 octobre 1860, caïd du Hodna, des Ouled-Sellem et des Ouled-Ali-Ben-Sabor jusqu’au 30 janvier 1882, agha de Touggourt depuis cette époque. Si-Smaïl, fut l’un des plus anciens et plus dévoués serviteurs a la France; entré après 1837 au service de la France, il devint capitaine de spahis et officier de la Légion d’honneur; après son admission à la retraite, il se fixa à Constantine, où il est mort le 30 avril 1881. Si-Smaïl a un frère cadet, nommé Hamon, qui a été successivement caïd des Ouled-Abdennour de Constantine et de Tafrent (Ain-Beida). Si-Smaïl est marié à une fille de Si Mohammed Sghir ben Gana, caïd des Zibans. Il a marié une de ses filles, issue d’un premier lit, à Si-El Mekki-ben-Bach-Tarzi, frère de l’ex-caïd des Ouled-Soltan. Si-El-Mihoub-ben-Si-Ahmed-Bey-ben-Chennouf a été successivement caïd des Béni Bou Slimane du 24 décembre 1859 au 2 avril 1868, et caïd du Zab-Chergui jusqu’au 13 février 1875. La famille à laquelle appartenait Si-El-Mihoub-ben-Chennouf descend des Saoula, qui ont pour chef El Hadj ben El Achkhel ben Bou Alleg la même origine que les Daiffallah, les ben Ali, les Boudiaf et les Bouabdallâh. A une époque assez reculée, vers la fin du quinzième siècle, dit-on, la famille-Saoula, venue de Turquie, descendirent dans le Sahara et s’y firent place par la force. Il y a environ 150 ans. Cette rivalité fut bientôt exploitée par les beys lorsque la puissance et l’indocilité du Bey Bouakkaz, qui détenaient le contrôle du Sahara, depuis plus de 300 ans, leur portèrent enfin ombrage. Des avances furent faites par Hussein-Bey en 1754 aux deux fractions rivales, au moment où ce bey, intriguant pour faire passer le commandement du Sahara de la famille Bouakkaz, dans celle toute nouvelle, mais riche, docile et souple, des Ben Gana, cherchait des appuis dans toutes les tribus guerrières du pays. Les Boudiaf embrassèrent la cause des nouveaux venus; les Bouabdallâh restèrent fidèles à leurs anciens chefs, qui étaient aussi leurs parents. Si-El-Mihoub était le chef de la branche des Bouabdallâh. Sa famille était intimement alliée à celle d’Ali-Bey (Bouakkaz), et ennemie des Bou abdallâh et des Ben-Gana. Son influence personnelle et héréditaire était considérable dans l’Aurès, le Zab-Chergui, et très marquée dans le Souf. De plus, comme représentant du parti d’Ali-Bey, cette influence s’étendait sur les Zibans, Sidi-Okba, chez les Arabe-Cheraga et dans la tribu des Ouled-Zekri, c’est-à-dire sur la moitié du cercle de Biskra. L’insurrection de l’Aurès de 1858 le mit tout à fait en vue. Connaissant parfaitement le pays insurgé, il a rendit les plus grands services à la France et C’est en partie à lui qu’est due la prise de Si-Sadok. C’est lui qui commandait les goums qui le 12 février 1865 enlevèrent, à El-Medgira, plus de 250 tentes et 1500 chameaux aux Mekhadema, Chaâmba et Sait-Atba insoumis. Attaqués au retour, près de Hassi-bourouba, par Si-Lala qui, à la tête de 600 fantassins et de 80 cavaliers, voulut leur barrer le passage, les contingents français durent accepter le combat. Le succès un moment incertain fut définitivement assuré par un brillant retour offensif de Si-El-Mihoub. Il reçut pour ce fait d’armes la croix de la Légion d’honneur qu’il avait si bien gagnée. A sa mort, Si-El-Mihoub a laissé trois fils et deux filles. L’aîné des enfants Si Ali-Bey ben Si-El-Mihoub a été le Khalifa de son père et l’a remplacé dans son commandement (1). En plus, il est a noté, que c’est grâce à l’aide du beylik du centre, que la France avait réussi, à détrôner, de son poste, le bey Ahmed el Koli de Constantine, et avait nommé, successivement, à sa place, Hamouda, et plus tard Ben Gana, comme Cheikh Dar(2).

Effectivement, précédemment relaté, constitue d’une part, la preuve tangible de la participation indéniable des turcs à coté des Français dans le processus de la colonisation, en guise de contrepartie, la France s’était engagée à leur conserver les statuts de caïd. Et, de l’autre part, lève à la fois, le voile sur le critère adopté dans les circonstances du choix des caïds, ainsi avait été conçu par la France, de telle sorte où c’est strictement, dans les familles de l’ex colon Turc, et parmi les chefs des grandes tribus makhzen (Gouvernement), dont le réseau, dans chaque province, enlaçait toutes les tribus autochtones de la Régence, que les Français choisissaient, ses caïds ou bachaghas.

il est donc, légitime par conséquence, de soutenir l’idée, que c’est à travers la fonction de caïd ou bachagha, que les familles turques comme caste distincte avaient servi la France, durant la colonisation, sous forme d’interface administrative entre le colon français et les autochtones, en d’autre terme, sous forme de type, sorte de micro Etat indigène, où le caïd faisait loi à la fois, de policier, de juge, et possédait même sa propre prison. Ce qui lui valait, sans controverse, le qualificatif incontestable d’un paravent au prolongement du colonialisme turc, sous une forme hybridée avec le colonialisme français.

Devant ce constat physique, qui donne lieu à s’interroger parfois, à coups de pourquoi cette réalité historique avait-elle été ignorée? D’ailleurs, elle n’avait même pas été soulevée ou fait l’objet de débat, par bon nombre d’historiens. Et pourtant, quant à son élucidation la question, mérite un grand intérêt et d’une importance capitale, elle aurait permis cependant, de mettre en lumière non seulement, la manière et le comment la France avait su administrer les autochtones pour ainsi les soumettre à sa cause ; mais aussi, de comprendre le rôle et le but inavoué de cette frange de société dans la genèse du mouvement national algérien, qui par la suite, avait débouché dit-on ! Par le déclenchement d’une lutte armée sanglante pour ainsi, libérer le peuple du joug colonialiste. Forcement ici, le mot libération lui-même pose problème : libérer qui ? Par rapport à qui ? Surtout, lorsqu’en ayant su que cette caste instigatrice, elle-même, faisait partie prenante comme un hybrida-colonisatrice, à moins que son but fût autre, et qu’il y a lieu maintenant, d’élucider.

D’ailleurs, par son mode de vie, très révélateur à ce sujet, elle se considérait beaucoup plus européenne qu’indigène ; elle vivait dans les villes au même titre que les colons, formant essentiellement la bourgeoisie citadine musulmane. À la différence des indigènes, leurs enfants par contre jouissaient parfaitement du droit d’accès à l’école et de poursuite des études supérieures, comme c’était le cas pour ne citer que quelques uns : Ferhat Meki Abbas, Liamine Debaghine, Malika Gaid, Hassiba Ben Bouali, Cherif Ben Habiles, Ben Yousef Ben Khadda, Aban Ramadan, Krim Belkacem…etc. et ouvraient, par là, au droit du travail, dans l’administration coloniale, au même titre que les français. Comme, c’est, le cas de cette catégorie de gens Mohamed Ben Kaddour Bentaieb né à Chélif, Abderrahmane Bentounes né à Ain Bassam, Messaoud Haoues Boukadoum né à el harrouch, Abdelkader Cadi né à Batna, Abderrahmane Djemad né a bougie, Mohamed Kheider né a Biskra, Ghoulamallah Laribi né à relizane, Ahmed Mekki Bezzghoud, né à Nemours, Ahmed Mezerna, Mohamed el Mokhtari, né a Saida Liamine Debaghine, né a Hussein dey, avaient tous à l’époque, occupé des postes de travail, comme députés de 1946 a 1951 dans la quatrième république(3).

Du fait, que les mariages ne s’accomplissaient qu’entre les membres de cette même caste d’individus, avaient renforcé son lien de sang, et avaient consolidé sa cohésion. D’ailleurs, elle se sentait de nos jours comme une diaspora d’une noblesse supérieure aux indigènes, son seul lien d’attache avec ces derniers, c’est sa fonction de caïd, exercée sur eux, souvent sous couvert de la religion.

De par son statut, incontestablement hybridocolonialiste, relevé en haut, renforce bien la thèse selon laquelle cette diaspora avait pris part active dans la formation du mouvement national algérien, non pas dans le but de libérer les autochtones du joug du colonialisme hybridé, mais, pour l’utiliser uniquement, comme outil de pression, sorte de force dissuasive auprès de la France, dans l’intention d’assouvir son objectif inavoué, qui se formule en la récupération de la totalité du pouvoir sans partage sur le peuple indigène. A cet effet, le réveil du sentiment nationaliste indigène s’imposait devant elle, comme une condition indispensable, lui souscrivant ainsi, d’élargir sa base électoraliste, afin, de garantir une base d’appuie, qu’elle lui faisait défaut, et de se prémunir ainsi d’une assise lui permettant de légitimer l’historicité de ses revendications auprès de la France.

Par son identité caméléonienne, européenne aux yeux des musulmans, et musulmane aux yeux des européens, s’était vite forgée, par la force du temps, une stature, sous genre d’une diaspora invisible, condamnée ainsi, à suivre une stratégie de survie en maintenant au secret son identité turque, sous la couverture de l’identité musulmane. Car, toute divulgation sur son origine, comporterait pour elle, par conséquence, un péril majeur allant jusqu’à d’être rejetée par les autochtones, voire même, perdre son influence autoritaire sur ces derniers. A cet égard, l’identité musulmane, non seulement, lui servait, comme un moyen d’intégration, sorte de nœud de sociabilité lui facilitant de se dissoudre parmi la population indigène, et d’être ainsi, invisible aux regards malveillants des autochtones; mais aussi, comme un moyen, sans doute, de persuasion du caractère divin de l’exercice de son autorité sur eux.

Ces facteurs clefs étalés en haut, comme de son mode de vie, et surtout de son statut hybridé, avaient joué un rôle primordial en sa faveur dans la formation d’une élite intellectuelle propre à elle, constituée essentiellement par ses enfants qui avaient eu la chance de fréquenter l’école française. Consciente ainsi, des enjeux et des méthodes de lutte de l’époque, et à la fois, imprégnée du rêve ottoman des aïeux, cette élite avait rapidement réagi en investissant pour la première fois le terrain de la politique, par la création en 1924 d’un parti sous le label « jeune Turquie » dont le cofondateur était Ben Habilles Chérif, et Rahal. Juste après sa création ses membres avaient sitôt réalisé, qu’ils venaient de commettre une aberration au niveau de son appellation. La nomination « jeune Turquie » intrigue, et à la fois dévoile en quelque sorte l’identité et l’appartenance sociale de sa composante, et constitue, par contre, un frein majeur a l’adhésion massive de la population autochtone en son sein. Sa dissolution en 1926 était inéluctable pour le remplacer ensuite, par une pseudo-fédération des élus musulmans, tout juste, pour ne pas avancer l’idée des élus turcs, qui avaient organisé a cet effet, leur premier congrès en 1927, en réponse à l’Etoile nord africaine.

Cette diaspora avait prématurément pris conscience de l’importance de la force indigène comme un instrument incontournable dans la lutte pour le pouvoir, l’enrôlée ainsi, comme force politique, pour l’impliquer dans le combat était devenue par conséquent, une question cruciale. Assurément, face à ce dilemme contradictoire, elle n’avait d’autres alternatives que de jouer la carte du sentiment nationaliste, qui n’était pas du tout du goût des français. C’est ainsi, qu’en 1937 un parti avait vu le jour, à la différence de la jeune Turquie, cette fois ci, sous le label, parti du peuple Algérien (PPA) encadré secrètement par un noyau dur des turcs de Tlemcen à sa tète Massali El Hadj. De par sa plateforme, jugée contraire aux intérêts français, car, ce parti prônait la thèse d’une rupture avec la France. Il avait été ainsi, violemment réprimé par la France. Certains de ses membres pour continuer à lutter sous d’autres appellations, avaient créé en 1946 le MTLD. D’autres, avaient carrément abandonné l’idée d’une rupture totale avec la France, par la création de l’UDMA, fondé en 1942 par Ferhat Mekki Abbas. Ce dernier, pour se démarquer du PPA, au contraire prêchait l’intégration des autochtones comme citoyens à part entières, une tactique électoraliste pour drainer la masse indigène à sa cause. Alors, pour d’autres, par contre étaient obligés de vivre dans la clandestinité et, avaient par la suite, incité les indigènes à déclencher la lutte armée, le cas de Boudiaf et ses compagnons.

De par leurs statuts hybride-colonial, il est tout à fait, compréhensible, que, le déclenchement de la lutte armée, en 1954, n’était pas, du tout, ni du goût des turcs assimilationnistes de l’est, ni soit disant indépendantistes messalistes, centre dur des turcs de l’ouest, (Tlemcen). Car ils se sentaient menacer, au même titre que les Français par cette guerre, voire, dirigée contre eux. Ces derniers, sans, beaucoup s’attarder pour répliquer, les armes à la main à coté des Français, sous l’appellation MNA, avaient livré, une guerre sans répit, contre le FLN. Cette action sanglante, non seulement, avait été considérée par la France comme une preuve tangible de leur attachement à l’idée de la colonie. Mais avait été traduite aussi, par la France, comme une sorte de réhabilitation. Ainsi, toutes leurs actions politiques antérieurement engagées, avaient pris, par la suite, en toute confiance auprès de la France l’allure, ni plus ni moins, d’une forme de lutte dans le cadre d’une simple compétition pour le pouvoir, d’une entité euro (turco) musulmane dévouée au colonialisme, au même titre, que l’entité européenne. Bon nombre de cette caste, pour créer l’amalgame à l’époque, imputaient le conflit armé entre le FLN et les messalistes à une guerre de leaderships, tout en ayant su, que de pareils conflits n’apparaissaient, qu’à l’intérieur et encore entre les seuls membres d’un même parti. Dés lors, loin de toute polémique, il est pratiquement lisible que ce prétexte avait été conçue et initiée spécialement par la caste dans le seul but, de désinformer les indigènes sur la vérité du conflit, car, sa révélation aurait forcément entrainé un risque de prise de conscience des indigènes sur sa véritable identité d’un ex colonisateur au même titre que le français, et aurait suscité par conséquence, des répercutions néfastes sur le bien fondé de son existence en tant que diaspora.

Tout en ayant eu la conviction totale, acquise sur le terrain, du dévouement indéfectible de cette diaspora à la France et, tout en étant conscient aussi, de la convergence de ses intérêts avec ceux de France, Degaulle, à son arrivée à la présidence pour un deuxième mandat, avait tout de suite compris, qu’il lui faudrait entamer des pourparlers secrets avec ses leaders, dans le but de trouver un arrangement afin, de lui faciliter ainsi, la mise en œuvre des préparatifs pour une éventuelle indépendance. A cet effet, pour réaliser ses plans, le General avait jugé la contribution de cette caste, indispensable, à l’infiltration des rangs du FLN ; afin d’être prédisposée au jour J à reprendre le pouvoir, lors de sa transmission ; d’ailleurs, ses visites où il avait exhibé dans ses discours à demis mots ses plans, sont révélatrices à ce sujet, et n’avaient concerné que les villes à forte concentration turcs, Constantine, bordj Zamora, Bougaà, Bel Abbas, Mostaganem, et enfin Tlemcen.

Certainement, dans ce contexte, Degaulle avait voulu tout simplement anticiper sur les événements, afin de s’assurer que le pouvoir ne tomberait entre les mains des maquisards, ceux qu’il les appelle dans son discours du 16 septembre 1959, de bel Abbas, « la dictature belliqueuse communistes », où il avait clairement exposé dans son allocution, sa propre vision sur la question de la séparation de l’Algérie avec la mère métropole, et sur la manière « que la France le fera, comme une grande nation, et par la seule voie qui vaille, je veux dire par le libre choix que les Algériens eux-mêmes voudront faire de leur avenir » et, sans manquer cependant, d’attester pour rappel, que ce processus avait été, déjà, mis en marche, il y a de cela, un temps, en évoquant les paroles suivantes, « a vrai dire, beaucoup a été fait déjà, pour préparer cette issue ». Qui consista, d’après lui, par référence tacite a son discours du 04 juin 1958, où il avait pris acte d’abolir le code de l’indigénat au nom de la France et, avait déclaré ainsi, à ce sujet « qu'à partir de cette date, la France considère que, dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants : il n'y a que des Français à part entière, des Français avec les mêmes droits et les mêmes devoirs » laissant ainsi, entendre, par là, qu’il avait « ouvert, les voies qui étaient fermées devant beaucoup » par le lancement du plan de Constantine, pour ainsi, passer du verbe à l’acte, et ce, en décrétant de « donner les moyens de vivre à ceux qui ne les avaient pas ».

D’ailleurs, c’est sous condition, et sur une période de quatre ans, que Degaulle avait envisagé à l’époque la séparation de l’Algérie avec la France. L’irréversibilité pour lui, de cette décision, était sans lendemain, seulement son application lui avait posé problème. Il semble ainsi, était surpris par la rapidité des événements, qui avait sensiblement limité son champ de manouvre, à l’instar d’anticiper sur le cours de l’histoire, pour renverser en sa faveur le cours de la révolution. Car, Il s’agissait pour lui, de surmonter l’obstacle et de faire en sorte, de forcer la logique de la révolution, qu’elle allât au bout de son absurdité, pour qu’à la fin, aurait pris forme entre les mains de ses artisans, d’un cadeau empoisonné où, le colonisé lutterait pour renforcer son ex- colonisateur, et où ses artisans ne verraient jamais le fruit de leurs labeurs, faire en sorte aussi, que le pouvoir ne tomberait jamais entre les mains des maquisards, mais plutôt entre les seules mains de ses prédécesseurs voire, les mains ottomanes. Dans l’intention d’assouvir ses désirs, Degaulle avait presque à demi mot dévoilé, la manière et le plan du processus de préparation de l’indépendance. Qui, consistait d’après lui, tout d’abord, de faire participer les éléments du noyau dur de la diaspora au sénat et au parlement de la cinquième république, sorte, forme de stage, afin, qu’ils acquièrent une aptitude pour plus tard gouverner l’Algérie, le cas pour ne citer que quelques uns :

comme anciens sénateurs de 1958 à 1962 :Alger Achour Yousef , Nedaf Labidi. Tizi-Ouzou Abdellatif Mohamed, Megdoud Mohamed, Belkadi Abdenour, Benacer Salah. Médéa et, ex Oléansville, Benali Brahim, Bencherif Mouaouia, Ménade Mustapha. Oran et, Tlemcen, Belabed Mohamed, Belhabich Slimane, Hakiki Djilali. Mostaganem, et, Tiaret, chabaraka Ahmed, Benaissa sassi, Kheiret Mohamed. Constantine Ben habilles chérif, Benchicou Ahmed, Boukikaz Ahmed, lakhdari Mohamed. Sétif, et, Batna Gueroui Mohamed, Sadi Abdelkrim, mokrane Mohamed, Yenat Mouloud. Bône Beloucif Amar, Ouella Hacene. Oasis Merred Ali. Saoura, El sidi cheikh cheikhi (4).

Et comme anciens députés de 1958 à 1959 : Oléansville. Mohamed Agha Mir, Mohamed Baouya, Saïd Boualem. Oasis. Hamza El Sid Boubakeur Mohamed Boudi. Tizi-Ouzou. Ahcene Oualelen, Ali Saadi, Sadok khorsi. Philippeville Mohamed Barboucha, Mohamed Badreddine, Mohamed Boulsane. Oran. Mohamed-kebir, Bekri Djelloul, Berrouine, Cherif Sid Kara. Tlemcen. Slimane Belabed, Abbas Moulessouhoul. Sétif. Ali Bendjelida, khelil Benhalla, Rabiha khobtani. Constantine. Abdelmadjid Benhacine, Hachemi Boudjedir, Belaid Bouhadjera. Médéa Benalia Belkadi, Kaddour Messaoud, Makhloof Gahlam. Mascara. Cheikh Benssidick, kheira Bouabsa, Nadissa Sid Kara, Mohamed Tahar zeghouf. Bougie, Ahmed Boutalbi, Hafid Malloum, Mohamed ihaddaden. Alger. Abdelbaki Chebbi, Mohamed lakhdari, Djouini Ahmed, Djabour Mourad, kaouah. Bône. Abdallâh Tebib. Mostaganem Mustapha Deramchi. Blida. Ali Guettaf, Mohamed Laradji. Batna.. Nouredine Hassani, Ali Maallem, Brahim Sahnouni. Tiaret. Djilali kadsari, Berrezoug Saïd (5).

Et ensuite décapiter la tète du FLN de ses principaux dirigeants, le cas de Rabah Bitat, emprisonné en 1955, Mohamed Kheider, Mostefa Lacheraf, Hocine Aït Ahmed, Mohamed Boudiaf et Ahmed Ben Bella, emprisonnés en octobre 1956. Et aussi, décapiter celle de l’ALN, par l’élimination physique de ces principaux chefs du maquis, comme le cas, Amirouche, Larbi Benmhidi, Didouche Mourad, Mustapha ben Boulaid, Zighoud Yousef, et enfin Ben Ali Boudghène dit Brahim, connu par le Colonel Lotfi, dans le but, de faciliter, ainsi, par la politique de la chaise vide, aux infiltrés, nouveaux venus, de se faire une légitimité historique, et ensuite, de leur préparer des conditions favorables à une prise du pouvoir sur la révolution, le cas de Ferhat Meki Abbas, Mohamed Boukharouba et sa bande.

En outre, encourager les 500 officiers à déserter l’armée française, parmi eux, certains étaient issus des notables turcs tels que les caïds et les bachaghas, d’autres issus en majorité de parents ex Jouades (notables de l’armée turque) ; à rejoindre, pour ainsi, renforcer l’armée extérieure, dont le chef était Mohamed Boukharouba dit houari Boumediene, issu de parents natifs de Arbaoune, ex chevreuil, l’actuel Béni-Aziz (Sétif), se rapproche par lien de sang turc, avec les familles Ben habilles, Adhimi, et Hakimi.

Déjà, la nomination de Ferhat Abbas comme un chef incontournable a la tète du GPRA, était la preuve tangible, que le travail Degaullien, avait déjà, commencé à donner son fruit. Devant, cette réussite qui n’avait laissé Degaulle, indifférent, au contraire, il n’avait cessé d’ailleurs, de s’en vanter publiquement et, avec fierté dans son discours de 1959, où il avait si bien exhibé les résultats de son bilan, en ajoutant dans son allocation que « les résultats se font sentir sur le terrain, par la diminution des attentats, le nombre passe à 200 attentats par an », signe, avant-coureur, pour lui, de l’étouffement certain des maquisards; Cette baisse sensible du nombre des attentats n’est pas fortuite, d’autant plus, qu’elle coïncidait parfaitement avec les aspirations du General. Devant cette tendance en baisse, inversement proportionnelle, à l’effort en hausse de doter l’ALN d’une armée externe, donne lieu à réfléchir et à s’interroger, sur les tenants et les aboutissants réels de sa création. Car ces résultats jugés négatifs pour l’ALN, confirmaient bien la thèse selon laquelle le but inavoué de cette armée, était bien l’étouffement et l’affaiblissement de l’ALN, pour qu’elle serait ultérieurement, l’ultime force d’affront aux maquisards, autrement, l’ultime barrage à la dictature belliqueuse des communistes.

Face à ce constat, paradoxal, qui rassérénait absolument les désirs du General, conduit, forcément à entrevoir l’existence d’un complot, et à soupçonner qu’effectivement, Boukharouba entretenait des relations secrètes avec le General, et obéissait parfaitement à ses directives, Dés lors, que cette thèse du complot se confirmait, au fur et à mesure, par des actes tangibles de Boukharouba, qui aillent de paires avec l’intérêt du General. A l’instar d’en matière de liquidation physique, surtout, lorsqu’en ayant su, ce que la France n’avait pas réussi à achever en question de liquidation physique, c’était Boukharouba, qui s’en aurait chargé, par la suite, de le faire à sa place, et ce, par l’élimination physique du dernier maillon de l’ALN, le cas de l’assassinat de Aban ramadân, Krim Belkacem, chaàbani et Kheider…etc. en plus, ce qui avait, essentiellement, alourdi la facture des soupçons, et concordait parfaitement avec les souhaits du General, c’était bien l’entrée fracassantes en 62, de Boukharouba, sur Alger, à la tète de l’armée extérieure. Où il s’est approprié à lui seul la révolution, faisant ainsi, barrage à l’ALN. S’additionnant à cela, encore, la manière de sa prise du pouvoir, par son soutient inconditionnel, à Ben Bella, comme président, inspire à la fois, à la réflexion, et intensifie en même temps l’amplification des preuves incontestables de la thèse du complot. Susdit, appelle nécessairement à y apporter des clarifications, afin de bien élucider les tenants de cette alliance ; car du point de vue, de tout observateur non avertis, lui se dessine d’emblée une tractation d’une apparence contre nature ; Car l’alliance, elle-même, comportait en soi, un secret de sang, non dévoilé, rendant ainsi, difficile sa compréhension. Mais lorsque, le facteur de sang turc de ces acteurs, se mettrait en évidence, l’alliance par contre, prendrait ainsi, une autre allure, au contraire, elle saisirait sa forme naturelle, d’un beylik de l’Est à sa tète Boukharouba, tendait la main au Beylik de l’ouest (Tlemcen) à sa tète Ben Bella. Ce qui, s’inscrivait droitement dans la feuille de route du General. Face à cette réalité rassurante, ce dernier, par contre, n’avait pas trouvé d’autres mots, que de rassurer à son tour, que l’Algérie, est maintenant, entre de bonnes mains. Entre les mains de ceux qu’il les avait prévu, dans son discours de Tlemcen, en s’adressant directement aux Tlemceniens européens « c’est à eux qu’il appartient de prendre le pouvoir » (eux) faisant allusion à la diaspora des turcs de Tlemcen,.

Il est donc, pour nous maintenant lisible, que le secret de la force de cette diaspora, réside, dans sa volonté permanente d’inventer pour soi des patronymes, sous forme de labels, pour se cacher ainsi, derrière, sans pour autant laisser apparaitre son identité turque réelle, tels que « Caïd, Bachagha, Bourgeoisie citadine musulmane, deuxième collège, Hezbfrança, kabyle du service, marocains, clan de Oujda, Dafiste, ou BTS ». Dans l’intention, de créer diversion et rendre ainsi, toutes alliances illisibles et incompréhensibles à tous les autochtones. A cet effet, a l’exemple d’’Albert Einstein qui avait unifié tout le cosmos en une seule loi, et en une seule équation, il est suggéré de faire de même, d’unifier, dorénavant, tous les concepts et attributs inventés jusque là, en une seule et unique terminologie, et en un seul patronyme commun « turcs ». Seule, méthode fiable pour parvenir à une lecture exacte, et enfin, percer les secrets du pouvoir algérien.

A l’instar de Boukharouba dit Houari Boumediene, pour ne traiter que le cas, de la nomination des DAF, à la tête et aux postes clefs de l’Armée nationale populaire (ANP). Quant on savait, d’ors et déjà, que Boukharouba est d’une culture orientale, l’opposé certain, de ces D.A.F, qui eux sont d’une culture occidentale, de plus, issus de parents profrançais(Hezbfrança) et (caïds), sans aucun doute, cette alliance, vu le caractère contradictoire de ses acteurs au plan culturel, politique, et idéologique, s’affichait comme une alliance contre nature. Par contre, si, le critère turc, lors de l’analyse, aurait été pris en considération, elle s’interpréterait, aisément comme une alliance naturelle, basée sur le sang turc.

Ainsi, l’introduction de la constante cosmique d’Albert Einstein au puzzle, désenvelopperait ainsi, sans aucun doute, l’ombre, qui planait jusqu’ici, sur les mystérieux auteurs, et en même temps, libèrerait l’idée de la facticité de l’indépendance, dont, sa source ne relevait plus d’une victoire militaire d’une armée sur une autre armée, mais beaucoup plus, un résultat d’un compromis, entre Degaulle et la diaspora turco algérienne.

Par Abdelrezak. Azzam.

Fin première partie

Posté Le : 21/03/2017

Posté par : ABDEL194

Ecrit par : AZZAM ABDELREZAK

Source : livre d'or