Costumes de l’Aurès

Encore plus difficile d’accès que les montagnes de Kabylie, le massif aurésien présente un relief qui fait obstacle aux contacts avec l’extérieur. Cette particularité implique la permanence de formes vestimentaires et de parures vernaculaires peu contaminées par les cuit ures étrangères. Célèbres depuis l’Antiquité pour leur résistance aux envahisseurs de tout bord, les tribus aurésiennes conservent un costume qui appartient à la grande famille des costumes berbères. Ainsi, l’élément fondamental du vestiaire féminin reste le péplum de type dorien, appelé elhaf. Il s’apparente, par le nom, à la melhafa des Constantinoises et de toutes les citadines algériennes, pourtant il ressemble davantage à l’akhellal kabyle et aux drapés maghrébins de type rural.

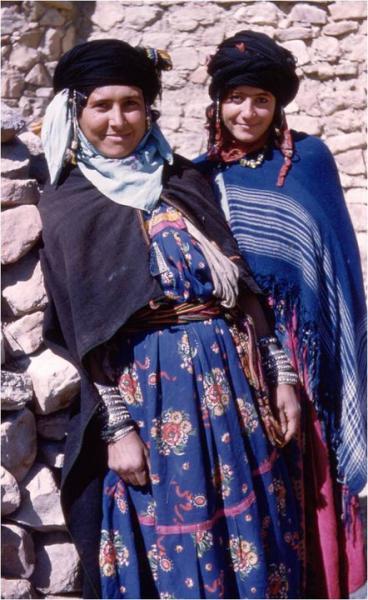

Le péplum à fibules perdure dans les villages de l’Aurès plus longtemps que dans les autres régions montagneuses de l’Algérie septentrionale. Néanmoins, les femmes aurésiennes renoncent moins difficilement que leurs voisines kabyles à certaines traditions ancestrales liées à l’habillement et à la parure. Dès l’aube du XXe siècle, elles font sertir leurs bijoux de verres colorés et oublient les cabochons de corail rouge. Elles optent aussi pour les cotonnades et abandonnent précocement les laines tissées héritées de l’ère antique. L’elhaf se confectionne alors à partir de lés de toile de coton noire qui lui donnent davantage de souplesse. Les galons de passementerie vivement colorés, le plus souvent jaunes, rouges, verts ou roses, qui soulignent ses bords créent un contraste visuel saisissant. Plus léger que son prédécesseur rustique, 1’elhaf en coton nécessite la présence de vêtements sous-jacents, surtout pendant la saison froide. Une chemise et une tunique, toutes deux coupées dans de simples cotonnades, sont prévues à cet effet. La première, portée à même la peau, s’appelle meqdha. De forme rudimentaire et de teinte sombre, elle possède des manches, tandis que la tunique qui la surmonte, appelée téjbibt, en est dénuée. Quand la température l’exige, les villageoises qui peuvent se le permettre endossent deux ou trois tijbibin. Parfois, c’est plus par ostentation que pour combattre le froid que les femmes superposent les robes de ce type. En effet, apparentée à la djoubba constantinoise dont elle a acquis le nom, en version berbère, la téjbibt semble jouir d’un statut privilégié du fait de son origine citadine: pour preuve, l’accumulation de plusieurs tijbibin entre la meqdha blanche et l’elhaf soyeux de couleur délicate qui habillent la mariée aurésienne.

La proximité de Constantine entraîne l’assimilation du principe du vêtement coupé e cousu par les villageoises d l’Aurès, vers la fin de l’époque ottomane. Les bijoux, bien que façonnés en argent, trahissent également l’influence de la capitale régionale notamment à travers l’usage fréquent de la technique du filigrane. Les deux fibules de l’elhaf sont enjolivées de décors filigranés, mêlés à d’autres types d’ornements, tels que les demi-sphères creuses, les grenailles, les incisions, les contours dentelés, les incrustations de verres rouges ou verts et surtout les ajours qui tracent des motifs géométriques et floraux. La plaque soudée à la racine de l’ardillon de la tabzimt aurésienne supporte ces décorations et différencie les fibules entre elles. Ainsi, l’originalité et la variété des formes des tibzimin qui passent de l’ovale au triangle et au cercle, rehaussent l’uniformité du péplum puisque seul 1’elhaf réservé aux occasions peut afficher des tissus colorés aux tonalités claires, voire même des soieries pour les femmes qui en ont les moyens.

Depuis les temps les plus anciens, la monotonie du péplum quotidien est également rompue par la présence d’une chaîne reliant les deux fibules entre elles qui soutient aussi bien des boîtes à amulettes rectangulaires en argent ciselé ou repoussé, appelées lehrouz, que des boîtes à miroirs circulaires, appelées thilema’in. Les premières renferment des talismans contre le mauvais œil, tandis que les secondes correspondent en général à de simples étuis en cuir qui découvrent la partie centrale du miroir afin de repousser les esprits malins. Parfois, les boîtes à miroir constituent de véritables pièces d’orfèvrerie ; elles sont alors ajourées de manière à ne pas entraver l’action protectrice du miroir. Des pendentifs symbolisant la main qui éloigne le mauvais œil, lointain héritage de croyances antiques punico-numides, peuvent s’adjoindre à ces nombreuses boîtes. La devanture de l’elhaf se dissimule ainsi sous une multitude d’objets magiques. Mais la femme chaouia détient un autre bijou de grande valeur qui suffit à lui seul à parer le buste : le guerran ou aqerran. Chargé de trois disques liés entre eux par des fragments de chaînes, il connecte deux fibules arrondies qui retiennent les pans du péplum. Cet ornement de poitrine comporte donc cinq éléments circulaires ajourés, rehaussés de verroterie et chargés de nombreuses chaînettes à pendeloques, les tiselslet, omniprésentes sur la majorité des bijoux de l’Aurès.

À côté de la tabzimt traditionnelle, une forme plus récente de fibule circulaire s’est infiltrée dans la panoplie des bijoux pectoraux, sans doute vers le début du XXe siècle. Appelée amessak, elle partage toutes les caractéristiques ornementales des fibules aurésiennes, sauf que son ardillon est placé à l’intérieur d’une perforation centrale. Cette broche s’avère idéale pour fixer les manteaux à la base du cou. Les villageoises revêtent en effet des mantes de coupe rudimentaire qui enveloppent les épaules avant de couvrir le corps, telles que le long et épais téjdidh hivernal en laine écrue, l’elthèm estival de cotonnade foncée, ou encore l’élégant ouga en fin lainage et le kettèf en soie. Les Aurésiennes s’en remettent aux bijoux pour embellir leur costume, autant que les habitantes des autres régions rurales d’Afrique du Nord. Elles préfèrent aux encolures brodées les colliers de type cherka, munis d’une pléiade de chaînettes qui créent un véritable plastron, ainsi que l’imposant collier archaïque réservé aux femmes mariées, appelé skhab, avec ses perles brunes odoriférantes, ses coraux et son pendentif massif en forme de main stylisée. Grâce à la ceinture obtenue, comme sa cousine kabyle, par l’assemblage de tresses de laine aux couleurs vives, elles déterminent la longueur du péplum de manière à découvrir la partie inférieure des énormes bracelets de chevilles en argent ciselé dont elles ne se séparent jamais. Au XIXe siècle, l’aspect colossal de ces ikhelkhalen cylindriques d’au moins huit centimètres de haut détonne avec la forme rudimentaire des chaussures, qu’elles soient du modèle le plus répandu qui emploie des semelles d’alfa tressé et qui s’attache autour du pied et de la cheville à l’aide de cordelettes, ou bien du modèle de fête plus coûteux en cuir rouge ou jaune garni de pompons verts, appelé belgha.

L’assujettissement des vêtements aux bijoux s’observe enfin au niveau des bras: les manches évasées de la meqdha dépassent à peine le niveau du coude de façon à laisser paraître les nombreux bracelets, appelés imeqyasen et imesyasen, dont la Chaouia ne saurait se passer. Vers le début du XXe siècle, l’ameqyas le plus commun présente des ornements en relief flanqués de grenailles ou de cabochons de verres. Les Aurésiennes enfilent au moins trois paires d’imeqyasen par bras, mais cette quantité double à l’occasion des cérémonies, à moins qu’elles ne les mélangent à des bracelets ajourés plus anciens ou encore à de larges bracelets pourvus de tiges, appelés souar. La coiffure soutient quant à elle le poids des bijoux de tête prolongés par des grappes de longues chaînes aux pendeloques diversifiées. Les étoffes des foulards et du turban qui coiffent les villageoises se devinent difficilement sous le diadème formé de plaques ajourées illuminées de verroteries, notamment dans les villages de la vallée de l’Oued Abdi où se concentrent les orfèvres les plus habiles et les plus réputés de la région. Pourtant, l’agencement du turban en toile de coton dont les extrémités, soulignées de rubans colorés, débordent sur la tempe ou se déposent sur l’épaule après avoir contourné le visage, requiert une grande dextérité. Proches du diadème, les temporaux ou ne’assa, suspendus au turban et annexés aux chaînes de la jugulaire, ‘angab, qui passe sous le menton, impressionnent parfois par leurs dimensions. Ils jouxtent les tchouchnèt ou timchrafin, splendides anneaux d’oreilles d’origine byzantine rehaussés de motifs ajourés internes et de dentelures externes, qui émergent du turban.

L’extrême variété des anneaux d’oreilles aurésiens du XIXe siècle se réduit, au cours des décennies suivantes, à quelques modèles de boucles aux dimensions plus modestes. Avant le milieu du XXe siècle, la tchouchana disparaît et la timechreft devient démodée. Aussi, la coutume qui veut que les femmes alignent trois ou quatre anneaux différents sur chaque oreille et accrochent les plus lourds d’entre eux au turban à l’aide de cordonnets s’efface progressivement. L’influence croissante des modes citadines encourage la diffusion de bijoux moins massifs. Le skbab, privé de ses coraux, se limite désormais à quelques rangs de perles odoriférantes portées par les montagnardes les plus âgées, pendant que les ikhelkhalen, encore omniprésents pendant le premier quart du siècle, s’éclipsent face à des anneaux de chevilles plus étroits, les irdifen, inspirés des rdaïf constantinois. L’allégement de la parure touche toutes les parties du costume ; il coïncide avec l’élimination du péplum traditionnel. La longévité de l’elhaf dépasse celle de l’akhellal de Kabylie car le drapé aurésien s’adapte aux cotonnades manufacturées, unies ou bigarrées, au même titre que les foulards de tête, la chemise et la robe de dessous. Il finit toute fois par céder lui aussi le pas devant la téjbibt, dès le milieu du siècle. Cette robe cousue partage avec la taqendourth kabyle son empiècement garni de galons colorés et ses étoffes parsemées de fleurs imprimées, mais elle s’en différencie par l’absence de manches, d’où l’usage indispensable d’une chemise à manches. Elle provoque naturellement la raréfaction des fibules et des parures pectorales. Les boîtes à amulettes descendent alors vers la taille et s’accrochent à la ceinture en laine. Elles sont à leur tour condamnées à se dissiper, à peine la ceinture métallique de style constantinois, formée de plaques ajourées rassemblées par des charnières, s’est-elle acclimatée au costume de cérémonie aurésien.

Au lendemain de l’indépendance, beaucoup de femmes optent pour les parures en or. Celles-ci reproduisent le plus souvent le style décoratif des bijoux de la région, pourtant l’acculturation du costume féminin semble plus prononcée qu’en Kabylie. Les bijoux de tête se résument à une simple série de sequins ou au diadème à charnières, lejbin, lui aussi importé de Constantine. Plus encore, les jeunes femmes se passionnent pour la ferronnière en or algéroise ou khit errouh. D’autre part, depuis que les mantes épinglées à la base du cou se sont transformées en élégantes étoles de soie blanche qui enveloppent les épaules et les bras, la fibule est acculée à remplir un rôle purement décoratif. Enfin, la robe de fête actuelle imite la djoubba constantinoise : elle s’agrémente autour de l’encolure de broderies dorées qui répètent des motifs circulaires exécutés à la machine. Cependant, à l’occasion des manifestations folkloriques, c’est bien l’ancien péplum drapé noir, gansé de rubans colorés, que les danseuses aurésiennes déploient avec fierté.

Posté Le : 13/01/2018

Posté par : patrimoinealgerie

Source : azititou.wordpress.com