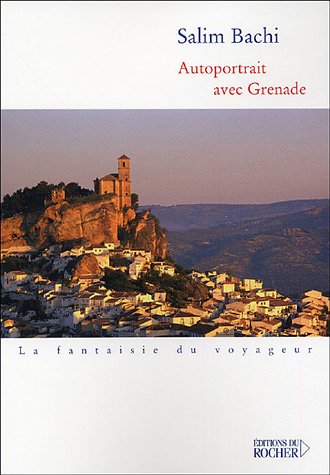

Autoportrait avec Grenade, Récit - Éditions du Rocher, Paris

Autoportrait avec Grenade pourrait tout aussi bien s'intituler Autofiction avec Grenade. Car c'est bel et bien d'une autofiction qu'il s'agit avec ce récit, enlevé, tendre et ironique, où l'auteur maintient toujours une égale tension entre son passé, celui de sa famille et du monde arabe, et son avenir qu'il sent précaire. Entre les deux un présent chaotique, jalonné de rencontres cocasses avec son éditeur ou, mieux, avec des personnages issus de ses ouvrages précédents, morceaux de bravoure qui donnent lieu à de mémorables dialogues.

Et puis il y a Grenade, ses souvenirs historiques et littéraires. Historiques, quand l'auteur ausculte le passé de la civilisation arabe, quand cette dernière étincelait de tous ses feux sur la rive européenne de la Méditerranée. Littéraires, quand sont convoqués les mânes de Garcia Lorca ou de Manuel de Falla. Au milieu de tout cela un homme qui cherche, qui doute, qui s'interroge, donnant pour notre plus grand plaisir un texte drolatique où la pudeur de l'auteur masque à peine un formidable appétit de vivre.

Salim bachi, seul et souverain

Entre autofiction et littérature

Dans le grand parc de la littérature algérienne, l’œuvre de Salim Bachi est un jardin insaisissable, chaque livre est pour lui l’occasion d’expérimenter des boutures, de tester une greffe, de creuser son sillon. Avec ce livre, Autoportrait avec Grenade, il défriche un nouveau territoire : pour la première fois (ou presque), un écrivain algérien nous parle de l’intérieur, se décrit. Il se montre nu. Il s’essaye à ce qu’on appelle l’autofiction.

Un genre littéraire précis, en vogue, inventé par l’écrivain français Serge Doubrovsky, il y a près de trente ans, et auquel Vincent Colonna (auteur du roman Yamaha d’Alger) a consacré, en 2004, un livre remarqué. Autofiction : acte d’écriture mêlant auto biographie et fiction. A ne pas confondre, donc, avec l’autobiographie. La littérature algérienne est riche de textes autobiographiques (Dib, Belamri, Djebbar,...) où l’histoire intime du narrateur se mêle au corps romanesque. Elle s’y mêle en douce cependant, comme un détective privé se fond dans la foule. Mais d’autofiction, point ! Certainement notre fameuse pudeur. Il n’y a guère, peut-être, que L’imposture des mots de Yasmina Khadra, qui s’approcherait du dévoilement de soi. Mais c’est un livre, de la conjuration, écrit dans l’urgence et l’anxiété. Salim Bachi lui donne la pleine mesure de cette veine : s’exposer sans fard, nu et seul. Il a juré de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Examinons les faits

Salim Bachi est né en 1971 dans une ville de la côte est algérienne. Il poursuit une scolarité normale, il tâtonne, vit ses premières amours, voit d’un regard adolescent et effrayé les événements d’octobre 1988, en ressort bouleversé puis déchante. Ensuite l’université, des études (brillantes) de lettres, l’écriture qui commence à le ronger, comme un feu intérieur, l’arrêt du processus électoral en janvier 1992, la montée des intolérances puis il déchante à nouveau. Il lui faut partir, coûte que coûte.

Seules comptent : l’écriture et la littérature. Fin des années 1990. Il découvre Paris, poursuit ses études de lettres, publie ses premiers textes puis bientôt son premier roman Le chien d’Ulysse, paru en 2001 aux éditions Gallimard. Première tentative, premier coup de maître ; comme ces athlètes du saut en longueur ou du lancer de marteau qui assomment le concours dès leur premier essai, Salim Bachi a déjà une longueur d’avance et la critique est unanime. Mais Salim Bachi est discret, pas assez bavard, pas assez vantard, tout juste consent-il à parler de littérature, de James Joyce (son maître en écriture), de ses années de jeunesse, de Cyrtha, cette ville presqu’imaginaire qu’il contribue à élever au rang de ville mythique, de son héros-alter ego, Hamid Kaïm.

Salim Bachi a eu le tort d’écrire un livre presque parfait, labyrinthique, où il faut accepter de se perdre, de perdre le souffle, de lire des passages entiers en apnée, puis soudain, au moment où l’on est sur le point de céder, une clairière, le ciel, l’air enfin, le souffle qui revient. Majesté des arbres, de la littérature. Tout ça, c’est bien, mais il faut vendre, et lui, Salim Bachi n’a rien à vendre, pas de passé sulfureux, pas de vie extravagante. Non, décidément rien à vendre.

Les Islamistes ? Il est contre. Comme tout le monde. Le pouvoir ? Il est contre. Pas comme tout le monde. L’Algérie ? Bof, un coup il aime, un coup il déteste. Et puis rien à fiche de tout ça, du 11 septembre, de l’Afghanistan, de l’Irak, lui, ce qu’il veut c’est écrire. Pas bon tout ça, d’autant plus que les ventes ne décollent toujours pas malgré un accueil encore favorable pour son deuxième roman, La Kahéna (2003). Les prix littéraires pleuvent (Bourse Goncourt, Bourse prince Pierre de Monaco,...) mais ça ne nourrit pas son homme.

Par ailleurs, tout va à vau-l’eau : femme, amis, famille, écriture... Et puis la solitude. C’est pas bon. Surtout à Paris, quand il fait froid, qu’il pleut, qu’on est sans le sou et qu’on regarde passer les jolies filles. Non, pas bon d’être seul, même seul avec la littérature. Alors, lorsqu’on lui propose début 2004 une bourse et un séjour à Grenade, il accepte. Deux mois dans l’Andalousie mythique pourquoi pas, au point où il en est ? Il part donc, mais le ventre noué.

Son éditeur chez Gallimard tente de le raisonner « Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas perdre ton temps. » Mais si, il peut, il a besoin d’argent, il répond « Je n’en peux plus. Il faut que je parte. Je ne sais plus écrire, je ne veux plus écrire. Je n’aime plus ma femme. Je ne m’aime plus. J’ai envie de crever. » Par contre, son nouvel éditeur flaire le bon coup et l’encourage : un bon écrivain, jeune, arabe de surcroît qui écrit un récit de voyage sur Grenade, ça peut le faire ! Il va même jusqu’à lui prodiguer quelques conseils : « Du sexe, Seigneur Dieu ! Pas dans le genre intello. Surtout pas.

Bataille et compagnie, c’est fini. Sade, du pipeau ! Il faut du cru, du saignant. » Cela a le mérite de la clarté.

Escale à Grenade

Salim Bachi débarque donc à Grenade et en trois temps, trois mouvements il se raconte, raconte son périple intérieur. D’abord le Purgatoire. Il s’installe et très vite rien ne va plus. Une gitane lui lit son avenir. « Tu vas vivre longtemps, très longtemps », lui prédit-elle. Lui, moqueur : « Ce n’est pas le temps qui compte, mais la manière. » A la gare, il accueille Hamid Kaïm, son personnage, qui vient lui rendre visite. Pas bon. Il s’entretient avec Frederico Garcia Lorca. Vraiment pas bon.

Il y a Kafka qui meurt dans les bras de son ami Max Brod. « Je rejoins la cohorte des grands malades graphomanes : Proust, Camus, Baudelaire, Gide. » nous dit l’ami Salim. Et d’ajouter malicieusement : « Le talent en moins ! » Puis encore, caustique : « Pour ceux qui l’ignorent, Gide était tuberculeux et soignait ses poumons en Algérie, entouré de jeunes garçons. » « Bien, ça, l’ironie, c’est bien ; ça évite de devenir acariâtre ou amer. Et puis ces mots, sombres et magnifiques : « Dormir ou mourir. Telle est la question. Se laisser filer une bonne fois pour toute. Glisser dans l’oubli. Ou écrire à en perdre haleine, à en perdre la vie. [...] Tout détruire pour réduire le monde en mots. Des mots, des mots, des morts. Immense champ de cadavres. Fosses communes où s’entassent nos illusions. »

Le Chant mortifère des sirènes, l’appel céleste. Mais il a peur, il a mal partout. Ses maux de ventre le terrassent. Fin du purgatoire. Une ambulance file dans la nuit andalouse et l’emmène d’urgence à l’hôpital tandis qu’il se tord de douleur. C’est le début de l’enfer. Dix jours gavé de morphine. Dix jours de délires, où revient Hamid Kaïm, s’avancent les fantômes de son père, de son grand-père, de son oncle. Il se souvient d’une douce nuit étoilée à Cyrtha avec son ami Hocine, il se souvient de son grand amour Samira.

Et lui : « Mon corps s’enflamme. Je crie. Hurle. » Puis les délires à nouveau. Sa femme le quitte, ses parents se séparent, il se trouve toujours aussi lamentable. L’Algérie est là aussi : Bentalha. Et Lady Di ; heureusement il y a l’ironie, féroce et salvatrice. Ca devient fou. Son éditeur jubile. C’est la fin de l’enfer. Maintenant tout s’accélère, il est au paradis. Sorti d’hôpital, il pourrait être rapatrié en France. Non. Tant qu’à faire, il lui faut au moins visiter Grenade.

Mourir, oui, mais pas ignorant. Il y a bien Garcia Lorca qui est de retour et qui lui fait d’étranges confidences, sa femme l’appelle pour lui dire qu’elle le quitte, cette fois vraiment, mais tout ça ne change rien. A présent, il a la force de marcher seul, longtemps. Il visite l’Alhambra. Les souvenirs affluent, Youssef Ier, Boabdil, la nostalgie et tout le tralala... Partout le sentiment puissant de l’infini. Vertige. Il s’endort au soleil, se réveille. « Vous vous sentez bien ? » lui demande un vieil homme, « Oui, je vais bien. »

Posté Le : 17/02/2005

Posté par : nassima-v

Ecrit par : Sofiane Hadjadj

Source : www.elwatan.com