1962, le dernier voyage, de Mehdi Charef, Théâtre - Éditions L'Avant-Scène Théâtre, Paris, 2005

1962, le dernier voyage, la première pièce de théâtre de l’écrivain et réalisateur Mehdi Charef est considérée, à Paris, comme un événement théâtral de l’année.

Votre pièce, 1962, le dernier voyage est jouée dans un théâtre de renom, le Montparnasse. Cela vous surprend-il ?

J’ai été effectivement agréablement surpris que la pièce ait été retenue par un théâtre aussi prestigieux que le Montparnasse. Je me suis dis que le théâtre s’ouvre peut-être à notre univers. Habituellement, ce genre de pièce est plutôt accueilli par les théâtres subventionnés et non les théâtres privés. Il n’y a pas que les gens qui veulent s’intégrer, il y a aussi l’expression, qu’elle soit considérée non pas comme quelque chose d’exotique, mais de tout à fait naturel dans la société où nous vivons, la société française.

Dans votre pièce, ne visiez-vous pas une communauté en particulier, soit les pieds-noirs ?

Non, les Algériens sont omniprésents dans les propos des personnages, mais aussi à travers le personnage du vieux Tahar, le domestique, ou El Dib, le harki. Je voulais écrire quelque chose sur mon enfance, et pour ce faire, je ne pouvais pas ne pas parler des communautés qui nous entouraient : française, juive..., des rapports qui existaient entre nous, de ce qu’on pouvait partager, de ce qui n’existait pas, alors qu’on était ensemble. Pour parler de l’enfance, il faut parler de ceux qui ont fait ce que nous sommes devenus. A partir du moment où on commence une reconstruction, il faut la faire de fond en comble. Il faut parler même de ce qui ne nous plaisait pas, passer aussi par les mauvais côtés, même les plus violents .

Vos personnages français sont pathétiques, alors que certains tiennent souvent des propos très durs.

C’est ce que j’ai découvert petit à petit au fil des ans. Quand ils nous ont quittés, pour nous, les pieds-noirs n’étaient pas des gens bien parce qu’ils n’avaient jamais voulu qu’on s’intègre à eux. L’indigène n’existait pas pour eux. Ils ont conquis notre pays, mais ils n’ont jamais fait la conquête du cœur. C’est ce que dit un des personnages. C’est peut-être pour cela qu’ils sont partis. Ils avaient des choses à se reprocher, ils avaient peur, mais on n’allait pas tuer un million de personnes ! Mais depuis que je suis en France, et depuis 1962, à les voir, j’ai découvert en eux des choses qui nous ressemblent, qui m’ont touché et ému : le fait qu’ils aiment tellement fort l’Algérie, le fait qu’ils soient arrivés ici, en France, comme des immigrés. Je fais la relation avec ce que nous nous avons vécu en France. Ils sont arrivés en France dans un pays étranger, qui n’était pas leur pays, pour eux c’était tout neuf. Il y a le fait aussi qu’on aurait pu, peut-être, faire quelque chose de formidable ensemble.

Pourquoi le dernier voyage ? Pour qui ?

C’est le dernier voyage ensemble, avec les Français. Ils n’auraient jamais voulu aller ailleurs. Je pense qu’après l’Algérie ils n’ont jamais été vraiment heureux. Il y a toujours quelque chose qui les tire par le dos. Un des personnages dit : « Si un jour on dit qu’on a réussi en France, ce n’est pas par ambition, c’est par peur qu’on nous ignore, qu’on ne sache pas qu’on est là pour rien. »

Qu’est-ce que vous vouliez transmettre ?

Je voulais me retrouver, retrouver les gens qu’on a croisés, leur parler, voir ce qui s’est passé pour eux et pour nous. On parle toujours d’amour entre l’Algérie et la France, mais on n’a jamais rien fait ensemble en France, ce serait bien qu’il se produise des choses entre nous. On a l’impression que l’Algérie c’était hier, ça ne fait pas très longtemps, deux générations, je crois que c’est le moment de se rapprocher, de se reparler. Pourquoi ne pas organiser d’énormes retrouvailles en Algérie. Il y a des récalcitrants, mais il y a des gens qui sont complètement pour.

Ne craignez-vous pas que votre pièce suscite des réactions de mécontentement ici ou là ? Réveille des souffrances ? N’en avez-vous pas discuté avec des jeunes d’origine algérienne, par exemple ?

Un auteur écrit seul dans son coin, les réactions viennent après. Il y a des choses qui sont dures, mais qu’il faut dire. Comme pour ce harki. Je ne sais pas ce que les Algériens vont en penser. Pour l’intégration en France, c’est très bien qu’on puisse, nous anciens, écrire ce que nos parents ont vécu, comment ils l’ont vécu, pour que les jeunes sachent ce qui s’est passé en Algérie entre les Français et nous. C’est un élément très positif auprès des jeunes.

L’auteur est d’origine algérienne, les réalisateurs Kader Boukhanef et Aziz Kabouche aussi. C’est un hasard ?

Ils sont concernés eux aussi, ils sont nés en France, c’est un peu le retour vers leurs parents, parce que leurs parents ont vécu là-bas. Kader Boukhanef et Aziz Kabouche se sont beaucoup documentés, ils ont appris beaucoup de choses sur ce qui s’est passé en Algérie, cela prouve qu’on a envie de savoir.

Avez-vous le projet de jouer votre pièce en Algérie ?

C’est notre vœu à tous. J’aimerais bien parler là-bas du problème des harkis. Je sais que les gens sont non seulement réticents, mais absolument contre, mais j’aimerais voir si, 40 ans après, ils ont compris pourquoi d’autres Algériens ont collaboré avec l’armée française. L’être humain a besoin de comprendre ce qui lui arrive, et c’est comme cela qu’il se construit et s’ouvre. On a besoin de comprendre pourquoi on est venus en France, pourquoi l’intégration est difficile, et, pour comprendre cela, on a besoin de savoir ce qui s’est passé avant.

Le terme d’intégration vous agace, n’est-ce pas ?

Je suis excédé parce que c’est faux, nous, on est intégrés, c’est eux qui ne veulent pas qu’on s’intègre. Vous savez, depuis quand on est intégrés ? On est intégrés depuis 1983, ce jour-là, un crime raciste a été commis. Un vieux Français, depuis sa fenêtre, tire sur un jeune Algérien qui prenait tous les jours le même trajet pour aller acheter le pain. Ce jour-là le vieux Français s’est dit : « Ils ne partiront plus, ils se sont intégrés ». C’est lassant de devoir prouver tout le temps qu’on est intégrés. Et puis, ils veulent qu’on leur ressemble, on ne peut pas leur ressembler. Pour nous culpabiliser, ils nous sortent l’intégration. On a grandi la tête baissée, parce qu’on nous montrait du doigt. Cela m’a pesé lourdement. C’est pour cela qu’on a du mal à nous exprimer, parce que chaque fois, on se demande si on ne va pas faire une bêtise.

Vous ne pensez pas que beaucoup de jeunes d’origine algérienne se sont fait piéger, quand, en réaction, ils se renferment sur eux-mêmes ?

En retournant le fusil contre soi. Cette violence, des jeunes l’ont retournée contre eux. Ce qui m’a le plus fait mal c’est l’autodestruction de ma génération par la prison, par le sida, par l’alcool, ce choix de s’ignorer soi-même. Les années 1980 ont été très dures. Il y a eu la marche pour l’égalité et la citoyenneté... Elle a été récupérée, moi, j’avais très peur d’être récupéré. Comme ils ne nous donnent pas notre place normale, qu’on mérite, ils nous utilisent quand ils ont besoin de nous, lors d’échéances électorales, par exemple.

Des alibis ?

On est encore des alibis en 2005.

Pourquoi avez-vous écrit une pièce et non pas un scénario de film ?

J’avais envie d’écrire au plus près, de proximité, sans caméra, sinon c’est du cinéma. De la fiction. Là, c’est de la réalité. On ne peut pas zapper. Je voulais prendre en pleine figure ce que j’ai écrit, parce que c’est des choses qui me faisaient peur.

Vous êtes venu jeune en France

J’avais neuf ans. Mon père était là depuis les années 1950. On a toujours vécu à Gennevilliers. D’abord au bidonville de Nanterre, puis 12 ans après en cité HLM après un passage en cité de transit.

Qu’est-ce que vous gardez de votre enfance et de votre jeunesse françaises ?

On avait beaucoup de force pour continuer à jouer et à aller à l’école. On voulait montrer à nos parents qu’ils pouvaient être fiers de nous. Eux, ils ne pouvaient pas nous aider, ils ne savaient ni lire ni écrire. Ils avaient honte, le soir, quand ils voyaient qu’on n’arrivait pas à travailler à l’école, et qu’ils ne pouvaient pas nous aider, tout cela ils le cachaient. La seule chose qu’ils nous donnaient, c’est l’amour, c’est ce que nous avons trouvé dans les bidonvilles, les cités de transit. Ils savaient qu’on allait vivre et mourir en France, bien qu’ils ne l’acceptaient pas. Nous, on voulait leur montrer qu’on pouvait arriver, qu’il ne fallait pas qu’ils aient pour nous les craintes qu’ils ont eues pour eux-mêmes.

Et de l’Algérie...

Mon pays, c’est l’immigration. On est Algériens, on est Français, mais on se sent mieux dans nos banlieues. Notre pays, c’est la banlieue. Le bidonville, les copains qui sont morts en prison ou ailleurs, ceux qui ont mal tourné, m’ont plus marqué que ce que j’ai vécu en Algérie. On a vécu des choses dont les Algériens se moquent, et les Français aussi. La négation, l’humiliation, le racisme. Je pense que mon père aurait été plus heureux en Algérie, ma mère aussi.

Vous allez continuer à travailler sur le passé algéro-français ? Sur votre enfance algérienne ?

Je vais tourner un film en Algérie sur la guerre d’Algérie, Cartouches gauloises, un film sur la guerre d’Algérie vue par les enfants. Il sera produit par Costa Gavras et sa femme, Michèle Ray qui ont produit mon premier film, Le Thé au harem et qui m’ont beaucoup soutenu et encouragé. Costa Gavras a une grande histoire d’amour avec l’Algérie, depuis Z.

1962, le dernier voyage

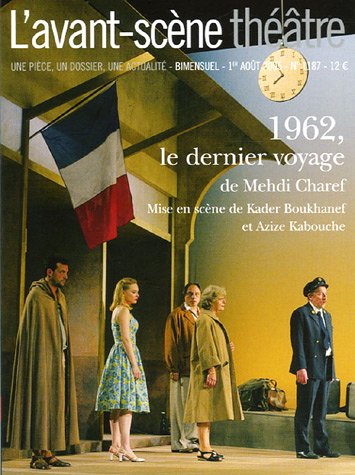

L’action se passe dans la petite gare de Maghnia. Sur le quai, il y a ceux qui restent, le vieux Tahar et ceux qui attendent le dernier train pour aller à Oran prendre le bateau pour une terre inconnue, la France. Le quai de la gare de Maghnia, le 16 juin 1962, renvoie l’auteur, Mehdi Charef au quai de la gare d’Austerlitz où avec sa mère, ses frères et sœurs, il a atterri avant de rejoindre son père au bidonville de Nanterre. Les qualificatifs qui conviennent le mieux à l’écriture de la pièce, mais aussi à la mise en scène (Kader Boukhanef et Aziz Kabouche), et au jeu des acteurs sont : sincérité, dignité, sensibilité, même quand il s’agit de dire des choses dures, violentes. Il s’en dégage beaucoup d’émotion. Elle réveillera certainement des souffrances anciennes.

Parcours express

Mehdi Charef publie son premier roman Le Thé au Harem d’Archi Ahmed au Mercure de France en 1983. Il est l’un des premiers à parler de l’univers des cités de banlieue : un monde à part insoupçonné ou négligé, voire ignoré marqué par la violence, l’incompréhension, l’exclusion. Intéressé par ce premier roman de Mehdi Charef, le réalisateur Costa-Gavras en achôte les droits et propose à l’auteur d’en faire un film. C’est comme cela, et guidé par Costa Gavras que Mehdi Charef « entre en cinéma » et réalise Le thé au harem d’Archi Ahmed. Le film est un succès. Mehdi Charef reçoit en 1985 le prix Jean-Vigo et le césar de la première œuvre. Son dernier film, c’est La Fille de Keltoum (2002). Il prépare Cartouches gauloises, un film sur la guerre d’Algérie vue par des enfants, produit par Costa Gavras

Posté Le : 12/09/2005

Posté par : nassima-v

Ecrit par : Nadjia Bouzeghrane

Source : www.elwatan.com