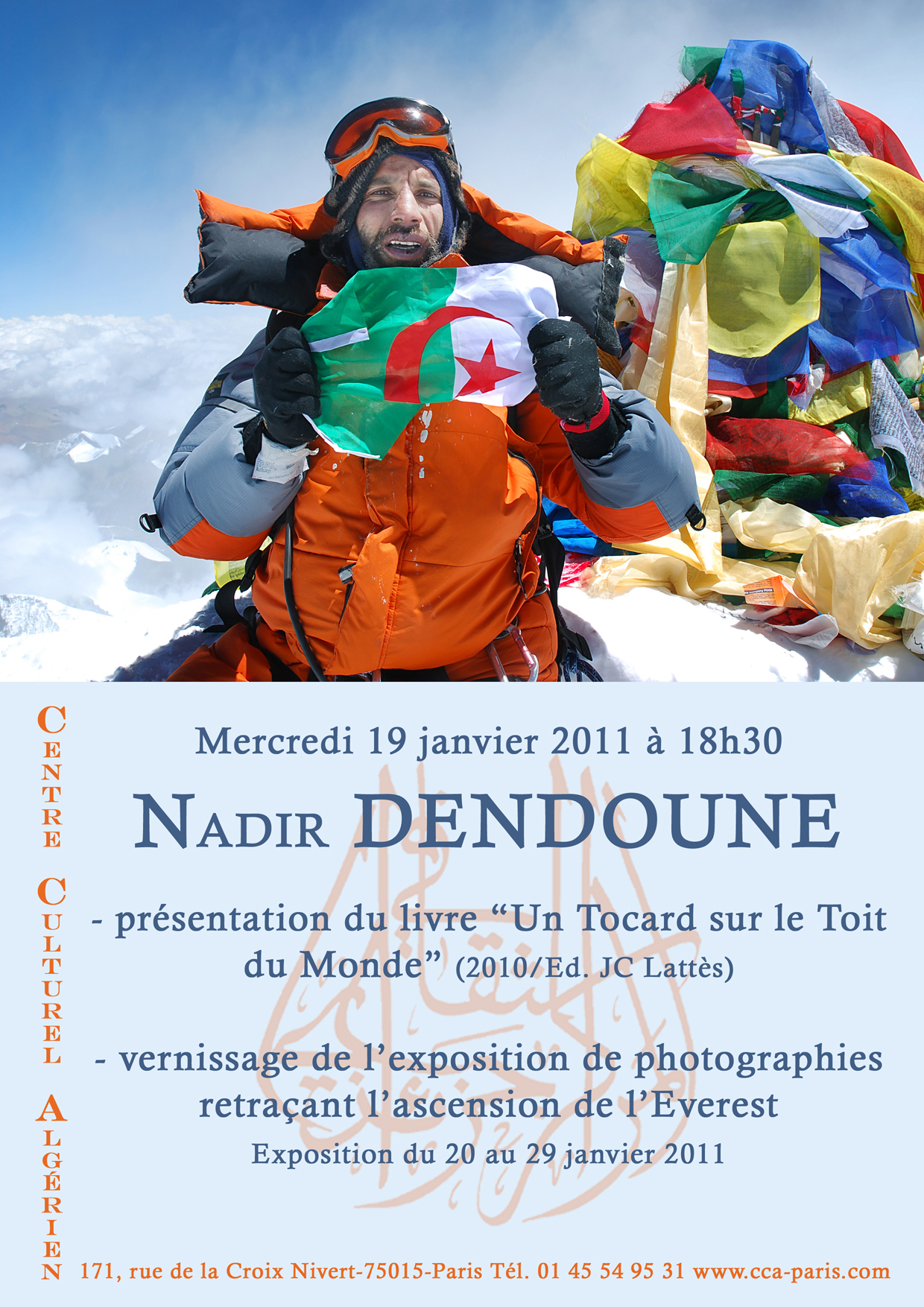

Exposition photos au CCA de Paris. Nadir Dendoune, premier Franco-Algérien à gravir l’Everest

Un exploit paradoxalement peu médiatisé pour cette montagne mythique qui aimante chaque saison des centaines d’alpinistes . Car, si ce presque quadragénaire à l’allure adolescente – fils-d’immigré-qui-en-a-marre-des-clichés-sur-la-banlieue – rêve de reconnaissance sociale, sa gouaille 93 et ses jugements définitifs sur la communauté des montagnards en font un personnage sympathiquement ingérable.

Sa vie

Pour être un aventurier, il faut être blanc, s’appeler Vincent… J’ai fait l’Everest parce que je voulais aller là où on ne m’attendait pas. Le rap, ça va un moment. Je suis un ancien «caillera» (vol, bagarre), j’ai un peu tâté de Fleury-Mérogis, mais rien de bien grave. J’ai quitté la France en 1993, pour un raid en VTT jusqu’à Sydney. Et c’est là que ma vie a changé. Un vrai déclic quand on m’a considéré pour la première fois comme un Français à part entière, un type normal. J’y suis resté plus de sept ans, et le 9 août 2001 j’ai obtenu la nationalité australienne. Je suis le premier Australo-Beur. Aujourd’hui, j’ai trois passeports (français, algérien, australien) mais pas de vraie identité, c’est un peu triste.

L’Everest

Tout a commencé en 2001, lors d’un passage à Katmandou, à l’occasion d’un petit trek jusqu’au camp de base de l’Annapurna. Un guide m’a demandé en voyant ma forme si j’avais déjà fait de l’alpinisme. Et l’idée a fait son chemin. Quitte à souffrir, que ce soit pour la plus belle montagne du monde et la plus haute. Bien sûr, j’aurais pu faire le mont Blanc, mais ça ne m’intéressait pas. J’ai ensuite rencontré à Paris un chef d’expédition népalais, et c’est lui qui m’a orienté vers une expédition commerciale et a facilité mon inscription. On s’est revus régulièrement et, chaque fois, je lui disais que j’avais fait un nouveau sommet, pour avoir l’air crédible. Je ne me suis jamais vraiment entraîné ; mais en faisant mon footing quotidien, pendant plus de cinq ans, je me disais : «Je vais en baver, je vais en baver, je vais être une grosse merde, mais je vais le faire.» Bref, je me préparais… à ma manière.

L’expérience

Au départ, je devais partir par la face Nord, côté Tibet et Chine. Et puis, il y a eu les événements à Lhassa (avant les JO de Pékin), et les expéditions ont été bloquées. J’ai dû me rapatrier sur le versant sud-népalais. Seul problème : il est beaucoup plus cher. J’avais environ 15 000 euros de côté, il en fallait au minimum 20 000, plus tous les frais. Alors, j’ai envoyé un mail à tous mes potes – sans dire où j’allais – et j’ai récupéré plus de 3 000 euros. Grâce à un sponsor (la CFCI) de dernière minute, la veille du départ, j’avais enfin réuni la somme et j’ai filé au Vieux Campeur. J’ai expliqué au vendeur ce que j’allais faire, il a commencé à me parler matériel et technique, et moi, je ne connaissais rien. C’était drôle.

Sur place

Arrivé là-bas, j’ai été accueilli comme une merde. Il y avait une vraie haine de la France dans ce groupe d’Anglo-Saxons dirigé par un Ecossais. Pendant sept semaines, j’ai été rejeté par tout le monde. Sept semaines tout seul dans une tente, c’est ça qui a été le plus dur. Mais ça m’a donné la niaque. Mike, un Anglais qui avait déjà fait une tentative, me cassait tous les jours sur son blog. Il n’y a qu’à la fin qu’il m’a rendu hommage et que l’on est devenus potes. En fait, tout le monde pensait que j’étais une tache, que j’étais trop basané, etc., etc. Comme d’habitude. Bon, le fait que je ne sache pas grimper, ça les a aussi un peu énervés sans doute.

L’inexpérience

Je suis monté vers le camp de base avec Henry Todd, un des responsables de l’expédition. Et, pendant la marche, il a commencé à me poser des questions sur mon CV, dont je me rappelais à peine. Il faut dire que j’avais tout bidonné pour arriver là – Mont Blanc, Kilimandjaro, un 8 000 mètres dont je ne me souviens même plus du nom… Je devenais tout rouge. Ensuite, il y a eu une série de tests au camp, pour voir comment on se débrouillait. J’ai dit aux autres :«Passez devant, je vous en prie», pour avoir le temps de les observer. Ensuite, je me suis entraîné tout seul sur une petite pente au-dessus du camp. Pour monter, ça allait à peu près ; mais, en haut, impossible d’enlever le mousqueton. J’avais peur que les gars en bas s’en aperçoivent, alors j’essayais de faire le mec cool, qui se balance au bout de sa corde. Finalement, j’ai été voir un sherpa sympa, je lui ai dit que j’avais des trous de mémoire, que je ne m’en sortais pas, et il m’a tout expliqué. Mais ça s’est joué à pas grand-chose que je me fasse vraiment démasquer.

Le sommet

Le dernier jour, sous oxygène, il n’y avait plus que dix heures à tenir, et j’ai tout donné. Je suis monté avec un sherpa qui a perdu la boule. Il n’arrêtait pas de m’insulter, de me coller des tartes pour que j’avance. Et là, je me suis dit : «Putain, c’est la Seine-Saint-Denis qui me rattrape, même ici, sur le toit du monde.» Maintenant, avec le recul, je ne sais pas s’il n’a pas fait ça pour éviter que je m’endorme en marchant… Je tenais à peine debout. Et le ressaut Hillary (dernier passage technique, à une centaine de mètres du sommet), ce que j’ai pu galérer dans ces gros rochers ! Je l’ai d’ailleurs redescendu sur les fesses. Maintenant, je sais que je ne ferai plus jamais de montagne de ma vie.

Petit scarabée

On est plus fort qu’on ne le pense finalement. Je ne suis pas une bête physique, mais je suis un putain de pitbull quand je veux quelque chose. Aujourd’hui encore, personne ne me croit vraiment. Heureusement que j’ai un certificat. Cela me vexe un peu, mais il faut dire que je ne suis pas très classique. Ni dans mon parcours ni dans ma présentation.

Le livre

Il m’a fallu du temps pour digérer tout ça. J’ai déjà écrit l’équivalent de deux ou trois tomes. Il me fallait du recul mais, maintenant, je tiens l’angle : je suis un tocard… sur le papier.

Posté Le : 27/09/2012

Posté par : litteraturealgerie

Source : Libération / janvier 5, 2011